Date de publication : 7 Mars 2025

Date de mise à jour : 7 Mars 2025

Des roues à l'intelligence artificielle, l'odyssée des inventions

Un voyage à travers l'histoire des inventions : outils anciens, Révolution Industrielle, technologies du XXe siècle et enjeux du XXIe siècle

I. QU’EST-CE QU’UNE INVENTION ? L’IMPACT DES INVENTIONS SUR L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ.

.webp)

Qu’est-ce qu’une invention ?

Une invention, c’est bien plus qu’une simple idée nouvelle. C’est la concrétisation d’une pensée créative, la mise au point d’un objet, d’un procédé ou d’un concept inédit qui vient répondre à un besoin, résoudre un problème ou améliorer notre quotidien.

Les inventions sont le fruit de l’ingéniosité humaine, de la curiosité et de la volonté de repousser les limites du possible. Elles sont le moteur du progrès, le catalyseur des révolutions technologiques et sociales qui ont façonné notre monde.

L’impact des inventions sur l’histoire de l’humanité

Au fil des siècles, les inventions ont profondément transformé notre façon de vivre, de travailler et d’interagir. Elles ont allongé notre espérance de vie, facilité les communications, ouvert de nouveaux horizons et bouleversé les structures sociales.

Les grandes révolutions

Les grandes révolutions technologiques jalonnent l’histoire de l’humanité, chacune marquant une rupture profonde avec le passé et ouvrant de nouvelles ères.

La roue, invention fondamentale, a transformé les transports et les échanges, facilitant la mobilité des personnes et des marchandises, et stimulant ainsi le commerce et le développement des civilisations. L’imprimerie, avec Gutenberg au XVe siècle, a révolutionné la diffusion du savoir. En permettant la reproduction massive de textes, elle a démocratisé l’accès à l’information, favorisé l’essor de l’alphabétisation et contribué à la propagation des idées, amorçant ainsi la Renaissance et la Réforme.

La machine à vapeur, au XVIIIe siècle, a été le moteur de la Révolution industrielle. En fournissant une source d’énergie puissante et adaptable, elle a transformé les industries manufacturières, les transports (trains, bateaux à vapeur) et l’agriculture, entraînant une urbanisation massive et de profonds changements sociaux, tels que l’émergence de la classe ouvrière. L’électricité, maîtrisée au XIXe siècle, a illuminé les villes, alimenté les usines et révolutionné les communications avec l’invention du télégraphe et du téléphone. Elle a permis une accélération sans précédent des échanges et a profondément modifié notre mode de vie.

Enfin, l’ordinateur, au XXe siècle, a inauguré l’ère de l’informatique et du numérique. De l’ENIAC aux ordinateurs personnels et à internet, cette invention a transformé tous les aspects de la société, de la recherche scientifique à l’économie, en passant par les communications, les loisirs et l’accès à l’information. L’intelligence artificielle, qui découle en partie des avancées de l’informatique, représente une nouvelle révolution potentielle, avec des implications considérables pour l’avenir de l’humanité. Ces révolutions, bien que distinctes, sont liées par un fil conducteur : l’ingéniosité humaine cherchant à comprendre et à transformer le monde, repoussant sans cesse les limites du possible et façonnant notre histoire. Chaque innovation a créé un effet domino, engendrant de nouvelles inventions et transformant en profondeur nos sociétés.

Le progrès continu

L’histoire des inventions se lit comme une progression continue, un récit où chaque avancée technique pave la voie aux suivantes. Loin d’être des événements isolés, les inventions s’inscrivent dans une dynamique d’évolution constante, s’appuyant sur les connaissances et les outils existants pour engendrer des solutions nouvelles et plus performantes. Cette interdépendance crée un véritable cercle vertueux d’innovation : une découverte fondamentale, telle que la maîtrise du feu ou l’invention de la roue, ouvre un champ de possibilités inédit, stimulant la recherche et l’expérimentation dans des domaines connexes.

Par exemple, l’invention de l’imprimerie a non seulement révolutionné la diffusion du savoir, mais a également stimulé le développement de nouvelles techniques de fabrication du papier, d’encres plus performantes et de caractères typographiques plus précis. De même, la découverte de l’électricité a engendré une multitude d’inventions, du télégraphe à l’ampoule électrique, en passant par le moteur électrique, transformant radicalement notre environnement et nos modes de vie. Chaque innovation, même mineure en apparence, contribue à enrichir le patrimoine technologique de l’humanité, fournissant une base solide pour les inventions futures. Ce processus cumulatif et interactif est le moteur du progrès technique, propulsant l’humanité vers de nouveaux horizons et façonnant notre monde de manière continue. On peut ainsi observer une filiation entre les outils de pierre préhistoriques et les outils numériques d’aujourd’hui, une chaîne ininterrompue d’innovations qui témoigne de l’ingéniosité humaine et de sa quête constante d’amélioration.

Les défis et les enjeux

Si les inventions ont indéniablement propulsé l’humanité vers le progrès, elles ont également engendré leur lot de défis, souvent complexes et aux conséquences durables. L’essor technologique, bien que porteur d’avancées considérables, soulève des questions éthiques fondamentales. Par exemple, les progrès en matière de génétique et de biotechnologies interrogent les limites de l’intervention humaine sur le vivant et les risques potentiels de dérives eugéniques ou de manipulations génétiques non contrôlées. L’intelligence artificielle, quant à elle, pose des problèmes liés à l’autonomie des machines, à la surveillance de masse et aux biais algorithmiques, susceptibles de renforcer les inégalités sociales.

Parallèlement, l’industrialisation massive, directement issue de nombreuses inventions, a eu des répercussions considérables sur l’environnement. L’exploitation intensive des ressources naturelles, la pollution atmosphérique et aquatique, le réchauffement climatique et la perte de biodiversité sont autant de conséquences néfastes de notre développement technologique. L’urgence climatique actuelle témoigne de l’importance de prendre en compte les impacts environnementaux dès la conception des nouvelles technologies. Ainsi, l’histoire des inventions ne se limite pas à un récit de progrès linéaire ; elle est aussi marquée par une prise de conscience progressive des enjeux éthiques et environnementaux, nous incitant à une réflexion approfondie sur la manière de concilier innovation et durabilité. Il est donc essentiel d’adopter une approche responsable et prospective face aux avancées technologiques, afin de minimiser leurs effets négatifs et de garantir un avenir viable pour les générations futures.

L’avenir des inventions

Aujourd’hui, l’innovation technologique occupe une place centrale dans nos sociétés, suscitant à la fois espoirs et interrogations. Les avancées spectaculaires dans des domaines de pointe tels que l’intelligence artificielle (IA), les biotechnologies et les nanotechnologies promettent de transformer radicalement notre monde, ouvrant des perspectives inédites mais soulevant également des défis considérables. L’IA, avec son potentiel d’automatisation et d’apprentissage machine, pourrait révolutionner des secteurs entiers, de la médecine aux transports en passant par l’industrie. Les biotechnologies, quant à elles, offrent des perspectives prometteuses en matière de santé, d’agriculture et d’environnement, avec des applications potentielles dans le diagnostic et le traitement des maladies, la production d’aliments et la dépollution.

Les nanotechnologies, en manipulant la matière à l’échelle atomique et moléculaire, ouvrent des champs d’application immenses, allant des nouveaux matériaux plus résistants et plus légers aux dispositifs médicaux miniaturisés et aux énergies renouvelables plus efficaces. Cependant, ces avancées soulèvent des questions essentielles : les enjeux éthiques liés à l’IA et aux biotechnologies, les risques potentiels pour la santé et l’environnement liés aux nanotechnologies, et les inégalités d’accès à ces nouvelles technologies. Il est donc impératif d’encadrer ces développements par une réflexion éthique et sociétale approfondie, afin de maximiser leurs bénéfices potentiels tout en minimisant leurs risques et en garantissant un accès équitable à leurs fruits. L’avenir de nos sociétés dépendra en grande partie de notre capacité à maîtriser ces technologies et à les mettre au service du bien commun.

En définitive, les inventions sont le fruit de l’ingéniosité humaine et le moteur du progrès. Elles ont façonné notre monde et continuent de le transformer en profondeur. Cet ouvrage vous propose un voyage à travers l’histoire des inventions, de la préhistoire à nos jours, pour mieux comprendre leur impact sur notre société et envisager les défis et les opportunités de demain.

II. L’ANTIQUITÉ ET LE MOYEN ÂGE

Les premières technologies et outils

.webp)

L’écriture et les premiers systèmes numériques : les fondations de la civilisation

L’invention de l’écriture marque un tournant décisif dans l’histoire de l’humanité. En permettant de fixer les idées, les connaissances et les récits, elle a posé les bases de la civilisation.

Les premières traces d’écriture apparaissent en Mésopotamie, il y a environ 5 000 ans. Les Sumériens ont mis au point un système d’écriture cunéiforme, composé de signes gravés dans des tablettes d’argile. Ces signes représentaient à la fois des sons et des idées, et servaient à enregistrer des transactions commerciales, des lois, des mythes et des histoires.

Parallèlement, les Égyptiens ont développé les hiéroglyphes, un système d’écriture plus élaboré, composé de milliers de signes représentant des objets, des idées et des sons. Les hiéroglyphes étaient utilisés pour inscrire des textes sur les murs des temples, les sarcophages et les papyrus.

Les chiffres : un outil indispensable pour comprendre et maîtriser le monde

Pour accompagner l’écriture, les hommes ont inventé des systèmes numériques. Les premiers systèmes étaient souvent basés sur le corps humain (les doigts, les parties du corps) ou sur des objets naturels (les pierres, les lunes).

Les chiffres romains, par exemple, étaient basés sur une combinaison de lettres de l’alphabet latin pour représenter les nombres. Ce système a été utilisé pendant des siècles en Europe, mais il présentait des limites pour les calculs complexes.

Les Babyloniens ont développé un système de numération sexagésimale (basé sur le nombre 60), qui a influencé notre système de mesure du temps (heures, minutes, secondes) et des angles (degrés).

L’impact de l’écriture et des chiffres

L’écriture et les chiffres ont eu un impact profond sur le développement des sociétés humaines :

Transmission du savoir

L’écriture a permis de transmettre les connaissances d’une génération à l’autre, favorisant ainsi l’accumulation du savoir et le développement des sciences.

Organisation sociale

Les systèmes d’écriture ont été utilisés pour établir des lois, des contrats et des archives, permettant une meilleure organisation des sociétés.

Développement du commerce

Les chiffres ont facilité les échanges commerciaux en permettant de compter, de mesurer et de comparer les quantités.

Naissance de la pensée abstraite

L’écriture et les chiffres ont stimulé le développement de la pensée abstraite et de la logique.

En somme, l’invention de l’écriture et des premiers systèmes numériques marque une étape fondamentale dans l’évolution de l’humanité. Ces outils ont permis de développer des sociétés plus complexes, plus organisées et plus créatives.

Les techniques de tissage et de teinture : l’art de transformer les fibres en tissus

Le textile, un des plus anciens métiers de l’humanité, a vu ses techniques évoluer au fil des siècles. De l’entrelacement simple de fibres végétales ou animales, on est passé à des procédés de plus en plus sophistiqués pour obtenir des tissus toujours plus variés et raffinés.

Le tissage : l’art d’entrelacer les fils

Le tissage consiste à entrelacer deux séries de fils perpendiculaires : les fils de chaîne, tendus dans le sens de la longueur, et les fils de trame, qui traversent les fils de chaîne perpendiculairement. Cette opération, réalisée à l’origine à la main sur des métiers à tisser rudimentaires, a été mécanisée dès le XVIIIe siècle avec l’invention du métier à tisser mécanique. Les motifs et les textures des tissus étaient obtenus grâce à différentes techniques d’armures, comme la toile, la serge ou le satin.

La teinture : donner des couleurs aux tissus

La teinture, l’art de colorer les fibres textiles, a également connu une longue évolution. Les premières teintures étaient obtenues à partir de produits naturels comme les plantes (indigo, garance), les insectes (cochenille) ou les minéraux (indigo). Ces colorants étaient souvent fixés sur les fibres grâce à des mordants, des substances qui facilitaient la fixation de la couleur.

Au cours des siècles, de nouveaux colorants synthétiques ont été mis au point, offrant une palette de couleurs bien plus étendue et plus résistante à la lumière et au lavage. Cependant, l’utilisation de colorants naturels a connu un regain d’intérêt ces dernières années, en raison de leur caractère écologique et de leurs propriétés souvent uniques.

L’évolution des techniques textiles

L’histoire du textile est marquée par une constante recherche d’innovation. Les progrès techniques, les échanges commerciaux et les influences culturelles ont façonné les techniques de tissage et de teinture. Aujourd’hui, l’industrie textile utilise des machines sophistiquées et des technologies de pointe pour produire des tissus de haute qualité, répondant aux exigences esthétiques et fonctionnelles d’une société en constante évolution.

En somme, le textile est un domaine qui allie tradition et innovation. Des techniques ancestrales aux technologies les plus modernes, le textile continue de fasciner par sa diversité et sa capacité à s’adapter aux modes de vie et aux attentes des consommateurs.

Les premières machines simples : les clés de l’ingéniosité humaine

.webp)

Depuis la nuit des temps, l’Homme a cherché à faciliter ses tâches quotidiennes. Pour cela, il a inventé des outils de plus en plus sophistiqués. Parmi les toutes premières machines conçues, on retrouve les machines simples : le levier, la poulie, la roue et le plan incliné. Ces outils, d’une apparente simplicité, ont révolutionné la manière dont les hommes interagissent avec leur environnement.

Le levier : un principe de base

Le levier est sans doute la machine simple la plus ancienne et la plus intuitive. Il s’agit d’une barre rigide qui pivote autour d’un point fixe appelé fulcrum. En appliquant une force sur un point du levier, on peut soulever ou déplacer une charge beaucoup plus lourde. Le principe du levier est utilisé dans de nombreux outils quotidiens, comme la pince, le tournevis ou la brouette.

La poulie : multiplier la force

La poulie est une roue munie d’une gorge dans laquelle passe une corde. Elle permet de changer la direction d’une force et, selon son montage, de multiplier cette force. Les poulies ont été utilisées dès l’Antiquité pour lever des charges lourdes, comme dans la construction des pyramides.

La roue : une révolution pour le transport

La roue, associée à un axe, est une autre invention fondamentale. Elle a permis de réduire considérablement les frottements et de faciliter le transport de charges lourdes. La roue a été utilisée pour fabriquer des chariots, des charrettes et, plus tard, des véhicules à moteur.

Le plan incliné : un raccourci pour lever les charges

Le plan incliné est une surface plane inclinée par rapport à l’horizontale. Il permet de soulever des charges lourdes en exerçant une force moindre que si l’on devait les soulever verticalement. Le plan incliné est utilisé dans de nombreuses applications, comme les rampes d’accès, les vis et les coins.

L’importance des machines simples

Ces machines simples, bien qu’élémentaires, ont eu un impact considérable sur le développement des civilisations. Elles ont permis de construire des monuments imposants, de cultiver de plus grandes surfaces et de transporter des marchandises sur de longues distances. Les principes de fonctionnement de ces machines sont toujours utilisés aujourd’hui, même dans les technologies les plus complexes.

En définitive, les premières machines simples ont constitué les fondements de la mécanique et ont ouvert la voie à des inventions plus élaborées. Ces outils, en apparence simples, témoignent de l’ingéniosité de l’Homme et de sa capacité à transformer son environnement.

Les outils en métal : une révolution technologique

L’invention de la métallurgie, c’est-à-dire la maîtrise de la transformation des métaux, a marqué un tournant majeur dans l’histoire de l’humanité. En effet, les métaux, tels que le cuivre, le bronze puis le fer, ont permis de fabriquer des outils bien plus performants que ceux en pierre ou en os.

Des outils plus efficaces et durables

Les outils en métal, comme les haches, les lames et les pointes de flèche, présentaient de nombreux avantages par rapport aux outils en pierre :

Dureté et résistance

Les métaux sont plus durs et plus résistants à l’usure que la pierre. Les outils en métal pouvaient ainsi être affûtés plus finement et durer plus longtemps.

Polyvalence

Les métaux permettaient de fabriquer une plus grande variété d’outils, adaptés à des tâches de plus en plus complexes, comme la taille du bois, le travail de la terre ou la construction.

Précision

La malléabilité des métaux permettait de fabriquer des outils plus précis et plus délicats, ouvrant ainsi la voie à des travaux plus minutieux.

Les conséquences de l’utilisation des métaux

L’apparition des outils en métal a eu de profondes conséquences sur les sociétés humaines :

Développement de l’agriculture

Les outils en métal ont facilité le travail de la terre, permettant ainsi d’augmenter les rendements agricoles et de nourrir des populations plus importantes.

Amélioration des armes

Les armes en métal étaient plus efficaces et plus meurtrières, ce qui a eu des implications sur les relations entre les groupes humains.

Développement des échanges

Les outils en métal étaient souvent produits dans des régions spécialisées et échangés sur de longues distances, favorisant ainsi le développement des réseaux commerciaux.

L’invention des outils en métal a donc marqué le passage d’une économie de subsistance à une économie de production. Les métaux ont permis de multiplier les possibilités techniques et ont ainsi contribué à façonner le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Les avancées en agriculture et en construction

L’agriculture : la clé de voûte des civilisations

L’invention de l’agriculture, l’une des plus grandes révolutions de l’histoire humaine, a permis de passer d’une société de chasseurs-cueilleurs à des communautés sédentaires. Ce changement radical a été rendu possible grâce à plusieurs innovations majeures.

La charrue : un outil révolutionnaire

La charrue, en retournant la terre plus profondément et plus efficacement que les outils manuels, a considérablement amélioré la productivité agricole. En incorporant de la matière organique dans le sol et en aérant la terre, la charrue a favorisé le développement des plantes et augmenté les rendements.

Les systèmes d’irrigation : maîtriser l’eau

L’eau étant essentielle à la croissance des plantes, les systèmes d’irrigation ont joué un rôle capital dans le développement de l’agriculture. Les canaux, les puits et les aqueducs ont permis d’irriguer les terres cultivées, même en période de sécheresse, assurant ainsi des récoltes plus stables.

La rotation des cultures : préserver la fertilité des sols

La rotation des cultures, consistant à alterner les types de plantes cultivées sur une même parcelle, a permis de maintenir la fertilité des sols. En effet, chaque culture a des besoins nutritifs spécifiques et en prélevant certains éléments du sol, elle l’appauvrit. En faisant tourner les cultures, on évite l’épuisement des sols et on limite le développement des parasites.

Les conséquences de ces innovations

Ces innovations agricoles ont eu des conséquences profondes sur le développement des sociétés humaines :

Sédentarisation

L’agriculture a favorisé la sédentarisation des populations, permettant le développement de villages puis de villes.

Spécialisation des tâches

La production agricole excédentaire a permis à une partie de la population de se consacrer à d’autres activités, comme l’artisanat ou le commerce.

Développement des civilisations

Les surplus alimentaires ont permis de nourrir des populations plus importantes et de développer des sociétés complexes avec des structures politiques et sociales élaborées.

Par conséquent, l’invention de la charrue, l’utilisation de systèmes d’irrigation et la mise en place de techniques de rotation des cultures ont révolutionné l’agriculture, permettant de nourrir des populations de plus en plus nombreuses et de poser les bases des premières civilisations.

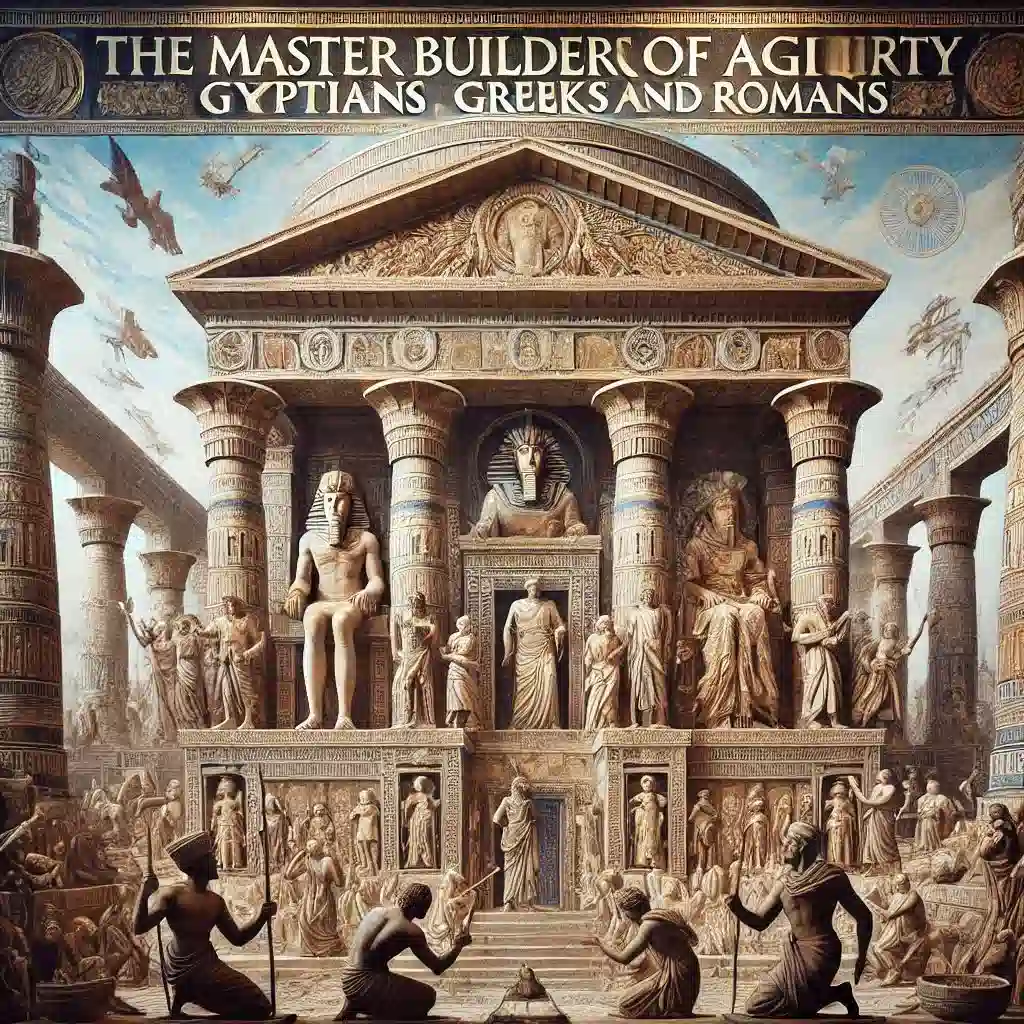

Les maîtres bâtisseurs de l’Antiquité : Égyptiens, Grecs et Romains

Les civilisations de l’Égypte antique, de la Grèce et de Rome ont laissé derrière elles des monuments architecturaux qui témoignent de leur génie technique et de leur maîtrise des matériaux. Ces réalisations impressionnantes ont été rendues possibles grâce à l’élaboration de techniques de construction sophistiquées.

Les Égyptiens : les bâtisseurs de pyramides

Les Égyptiens ont développé des techniques remarquables pour ériger leurs pyramides, véritables prouesses architecturales. Ils maîtrisaient l’extraction et le transport de blocs de pierre monumentaux, ainsi que leur assemblage précis. Les Égyptiens utilisaient également des rampes et des leviers pour soulever ces blocs à des hauteurs vertigineuses.

Les Grecs : l’invention de l’ordre classique

Les Grecs ont apporté une contribution majeure à l’architecture en développant les ordres architecturaux (dorique, ionique et corinthien). Ils ont également mis au point de nouvelles techniques de construction, comme l’utilisation de colonnes pour soutenir les entablements. Les temples grecs, avec leurs proportions harmonieuses et leurs lignes pures, sont devenus des modèles pour les générations futures.

Les Romains : les maîtres du béton

Les Romains ont hérité des connaissances des Grecs et des Égyptiens, mais ils ont également apporté de nombreuses innovations. Ils ont notamment mis au point un béton hydraulique qui leur a permis de construire des structures solides et durables, comme les aqueducs, les thermes et les arènes. Les Romains ont également maîtrisé l’arc en plein cintre et la voûte, des éléments architecturaux qui ont révolutionné la construction.

Un héritage durable

Les techniques de construction développées par les Égyptiens, les Grecs et les Romains ont eu une influence considérable sur l’architecture occidentale. L’arc en plein cintre, par exemple, est encore largement utilisé aujourd’hui. Ces civilisations anciennes nous ont légué un patrimoine architectural exceptionnel qui continue de nous fasciner et de nous inspirer.

Ainsi, les Égyptiens, les Grecs et les Romains étaient de véritables maîtres bâtisseurs. Leurs techniques de construction, souvent très avancées pour leur époque, ont permis d’ériger des monuments qui ont traversé les siècles. Leur héritage architectural continue d’inspirer les architectes et les ingénieurs d’aujourd’hui.

Les inventions liées à l’astronomie et à la navigation

L’astronomie : les clés du ciel

Depuis la nuit des temps, l’Homme a levé les yeux vers le ciel, fasciné par la beauté et la régularité des astres. Ces observations ont donné naissance à l’astronomie, une science qui a joué un rôle fondamental dans le développement des civilisations.

Des calendriers pour organiser le temps

En observant les mouvements du Soleil et de la Lune, les premières sociétés humaines ont pu établir des calendriers. Ces calendriers leur ont permis de prédire les saisons, essentielles pour l’agriculture et les activités liées à la nature. Les cycles lunaires ont servi à mesurer les mois, tandis que les cycles solaires ont permis de déterminer les années.

Se repérer dans l’espace et le temps

L’étude des étoiles a également permis aux hommes de se repérer dans l’espace. Les navigateurs, par exemple, utilisaient les étoiles comme points de repère pour traverser les océans. Les constellations servaient de cartes célestes, guidant les voyageurs vers leur destination.

De la mythologie à la science

Au début, l’astronomie était étroitement liée à la mythologie. Les astres étaient souvent associés à des divinités et leurs mouvements étaient interprétés comme des signes divins. Au fil du temps, l’observation méthodique du ciel a permis de dépasser les croyances et de développer des modèles scientifiques pour expliquer les phénomènes célestes.

Les avancées de l’astronomie

Grâce aux progrès technologiques, l’astronomie a connu des avancées considérables. Les télescopes, les satellites et les sondes spatiales nous ont permis d’explorer l’univers dans ses moindres recoins. Aujourd’hui, l’astronomie nous aide à comprendre notre place dans l’univers, à rechercher d’autres formes de vie et à mieux appréhender les grands mystères de la cosmologie.

L’astronomie est, en somme, une science fondamentale qui a façonné notre histoire et notre culture. En observant le ciel, l’Homme a non seulement cherché à comprendre le monde qui l’entoure, mais il a également développé des outils essentiels pour organiser sa vie et se repérer dans l’espace.

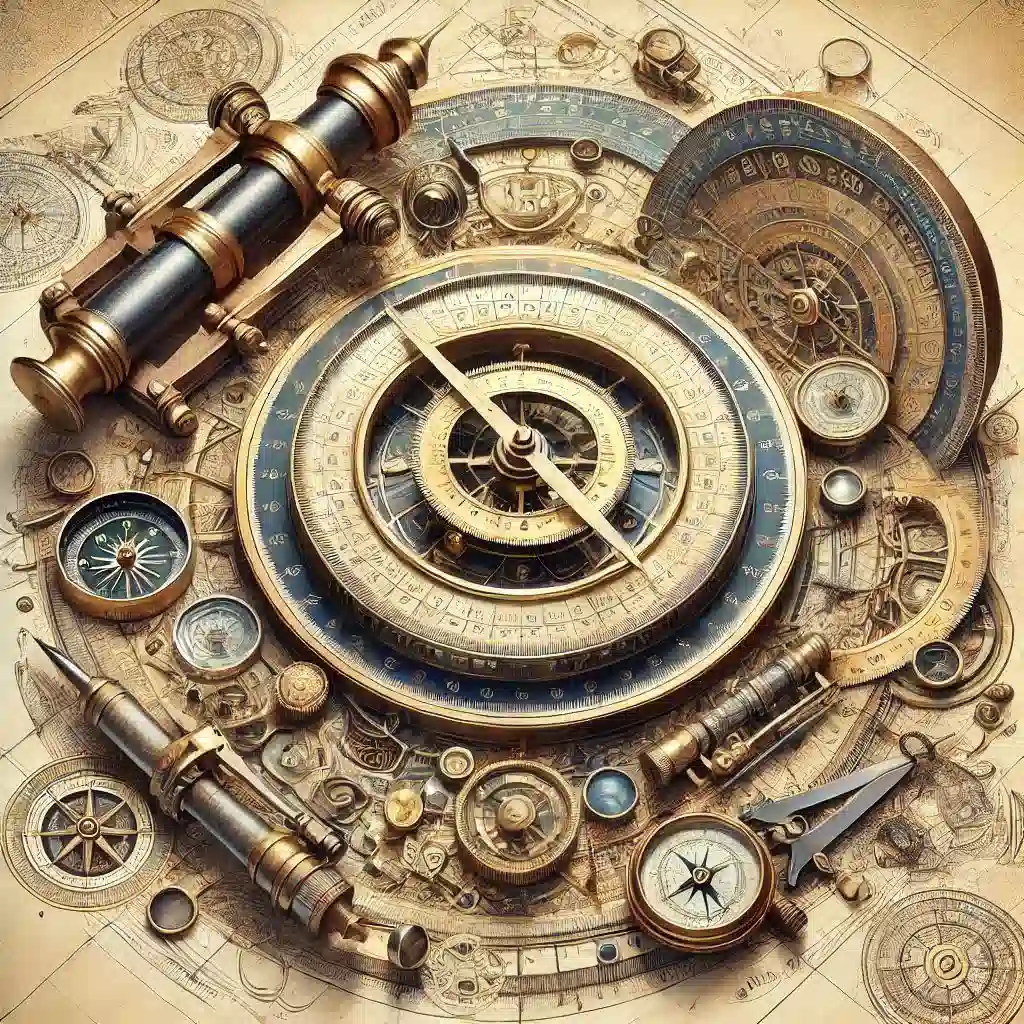

Les outils indispensables des navigateurs : astrolabe, boussole et sextant

Avant l’avènement de la navigation par satellite, les marins se fiaient à des instruments spécifiques pour se repérer en mer. Parmi les plus importants, on retrouve l’astrolabe, la boussole et le sextant.

L’astrolabe : une carte du ciel portable

L’astrolabe était un instrument complexe permettant de mesurer la hauteur des étoiles au-dessus de l’horizon. En comparant ces mesures avec des tables astronomiques, les navigateurs pouvaient déterminer leur latitude, c’est-à-dire leur distance par rapport à l’équateur. L’astrolabe était particulièrement utile la nuit, lorsque les étoiles étaient visibles.

La boussole : l’aiguille qui indique le nord

La boussole, grâce à son aiguille aimantée toujours orientée vers le nord magnétique, indiquait la direction à suivre. Cet instrument simple mais essentiel permettait aux navires de maintenir un cap constant, même par temps couvert.

Le sextant : la précision à portée de main

Le sextant, plus précis que l’astrolabe, mesurait également la hauteur des astres. Il a progressivement remplacé l’astrolabe à partir du XVIIIe siècle. Le sextant, associé à un chronomètre précis, permettait de déterminer non seulement la latitude mais aussi la longitude, c’est-à-dire la distance angulaire par rapport à un méridien de référence.

Un trio gagnant pour la navigation

Ensemble, ces trois instruments formaient un ensemble indispensable pour la navigation maritime.

Grâce à eux, les marins pouvaient :

Déterminer leur position exacte en mer

En combinant les mesures de latitude et de longitude, ils pouvaient tracer leur position sur une carte.

Naviguer sur de longues distances

Ils pouvaient s’aventurer loin des côtes et explorer de nouvelles routes maritimes.

Découvrir de nouveaux mondes

Les grandes explorations maritimes n’auraient pas été possibles sans ces instruments de navigation.

En conclusion, l’astrolabe, la boussole et le sextant ont révolutionné la navigation maritime, permettant aux marins de s’orienter avec précision et de parcourir les océans en toute sécurité. Bien que remplacés aujourd’hui par des technologies plus modernes, ces instruments restent des symboles de l’ingéniosité humaine et de l’esprit d’aventure.

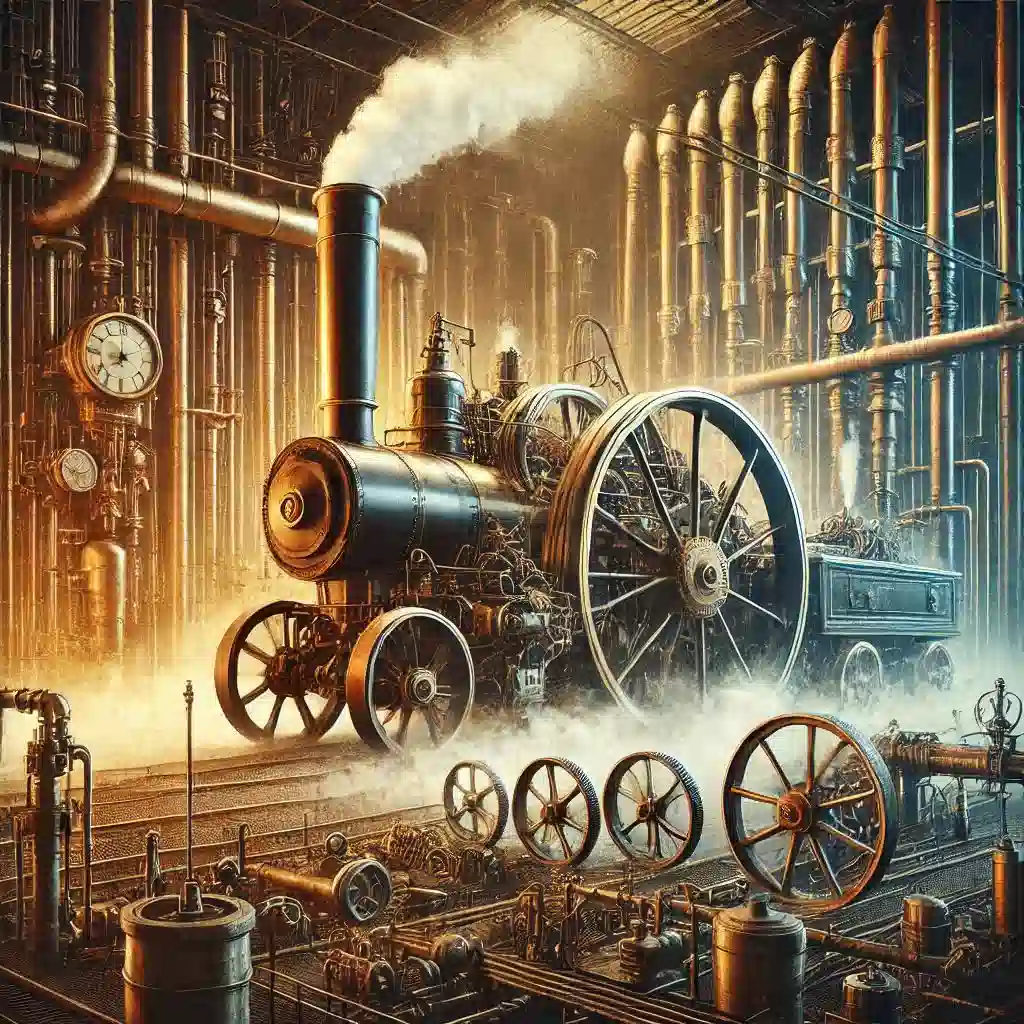

III. LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

.webp)

La Révolution industrielle, née en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, a profondément transformé les modes de production, les sociétés et les économies. Au cœur de cette révolution, on retrouve la machine à vapeur, qui a permis de mécaniser de nombreux processus industriels.

La machine à vapeur : le cœur de la Révolution industrielle

Inventée au XVIIIe siècle par James Watt, la machine à vapeur a marqué un tournant décisif dans l’histoire de l’humanité. En exploitant la force de la vapeur d’eau pour produire un mouvement mécanique, elle a donné naissance à la Révolution industrielle.

Initialement utilisée pour pomper l’eau dans les mines de charbon, la machine à vapeur a rapidement trouvé d’autres applications. Son incroyable puissance et sa polyvalence en ont fait un outil indispensable dans de nombreux secteurs. Dans l’industrie textile, elle a mécanisé les métiers à tisser, augmentant considérablement la production de tissus. Dans la métallurgie, elle a permis d’actionner les marteaux-pilons et les soufflets des hauts fourneaux, facilitant la transformation du minerai en métal.

L’un des impacts les plus marquants de la machine à vapeur s’est fait sentir dans le domaine des transports. Les locomotives à vapeur ont révolutionné les chemins de fer, reliant les villes et les régions entre elles, favorisant ainsi le commerce et l’échange. Les bateaux à vapeur ont quant à eux ouvert de nouvelles routes maritimes, accélérant le transport des marchandises et des personnes à travers les océans.

Au-delà de ses applications industrielles et dans les transports, la machine à vapeur a eu des répercussions profondes sur la société. Elle a entraîné une urbanisation massive, une croissance économique sans précédent et des changements sociaux majeurs. La machine à vapeur a été le catalyseur d’une nouvelle ère, où la mécanisation et l’industrialisation ont transformé en profondeur le monde.

Pour résumer le tout, la machine à vapeur, par sa capacité à convertir l’énergie thermique en énergie mécanique, a été le moteur de la Révolution industrielle. Ses applications multiples et variées ont bouleversé l’industrie, les transports et la société dans son ensemble, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère technologique et économique.

Les débuts de l’industrie textile : de l’artisanat à la mécanisation

.webp)

Comme nous avons pu le voir, l’industrie textile est souvent considérée comme l’un des premiers secteurs à avoir été profondément transformé par la Révolution industrielle. Avant cette période, la production textile était essentiellement artisanale, réalisée à domicile ou dans de petits ateliers. Chaque étape de la fabrication, du filage à la teinture en passant par le tissage, était effectuée manuellement.

Avec l’avènement de la machine à vapeur, une nouvelle ère s’est ouverte pour l’industrie textile. Cette source d’énergie puissante a permis de mécaniser les différents procédés de fabrication. Les métiers à tisser mécaniques, comme ceux inventés par Edmund Cartwright, ont considérablement augmenté la production de tissus. De même, les filatures mécaniques ont permis de transformer le coton en fils beaucoup plus rapidement qu’à la main.

Cette mécanisation a eu des conséquences importantes sur l’organisation du travail. Les artisans ont progressivement été remplacés par des ouvriers spécialisés travaillant dans des usines. Les conditions de travail dans ces usines étaient souvent difficiles, avec de longues journées, des salaires faibles et un environnement dangereux. Cependant, cette nouvelle organisation industrielle a permis une production de masse de tissus à moindre coût, ce qui a démocratisé l’accès au textile et a stimulé le commerce.

Parallèlement à la mécanisation, de nouvelles techniques ont été développées pour améliorer la qualité des tissus et élargir la gamme des produits proposés. L’utilisation de nouvelles matières premières, comme le coton, a également contribué à la croissance de l’industrie textile.

En conclusion, l’industrie textile a été l’un des premiers secteurs à connaître les bouleversements de la Révolution industrielle. La mécanisation, associée à de nouvelles formes d’organisation du travail, a transformé profondément ce secteur d’activité, en le faisant passer d’une production artisanale à une production industrielle de masse.

Le charbon : le moteur de la Révolution industrielle

Le charbon, cette roche sédimentaire noire riche en carbone, a été le véritable carburant de la Révolution industrielle. Son rôle a été central dans la transformation des sociétés occidentales au XIXe siècle.

Avant la Révolution industrielle, le charbon était déjà utilisé comme combustible, mais c’est avec l’invention de la machine à vapeur par James Watt que son importance a explosé. La machine à vapeur, qui convertit l’énergie thermique de la combustion du charbon en énergie mécanique, a trouvé de nombreuses applications : dans les mines pour pomper l’eau, dans les usines pour faire fonctionner les machines-outils, et dans les transports avec les locomotives et les bateaux à vapeur.

L’exploitation du charbon a entraîné le développement de nouvelles régions industrielles. En Angleterre, le bassin houiller a été au cœur de la Révolution industrielle. Des villes entières sont nées autour des mines, comme Manchester ou Birmingham. L’extraction du charbon a créé de nombreux emplois et a stimulé l’économie de ces régions.

Cependant, cette croissance rapide a eu des conséquences importantes. L’exploitation du charbon a entraîné une pollution de l’air et de l’eau, ainsi que des conditions de travail difficiles pour les mineurs. De plus, la dépendance au charbon a rendu les économies vulnérables aux fluctuations des prix de ce combustible.

En conclusion, le charbon a été un élément clé de la Révolution industrielle. Il a fourni l’énergie nécessaire à la mécanisation de l’industrie et au développement des transports. Cependant, son utilisation massive a eu des conséquences environnementales et sociales importantes, qui ont conduit à la recherche de nouvelles sources d’énergie au cours du XXe siècle.

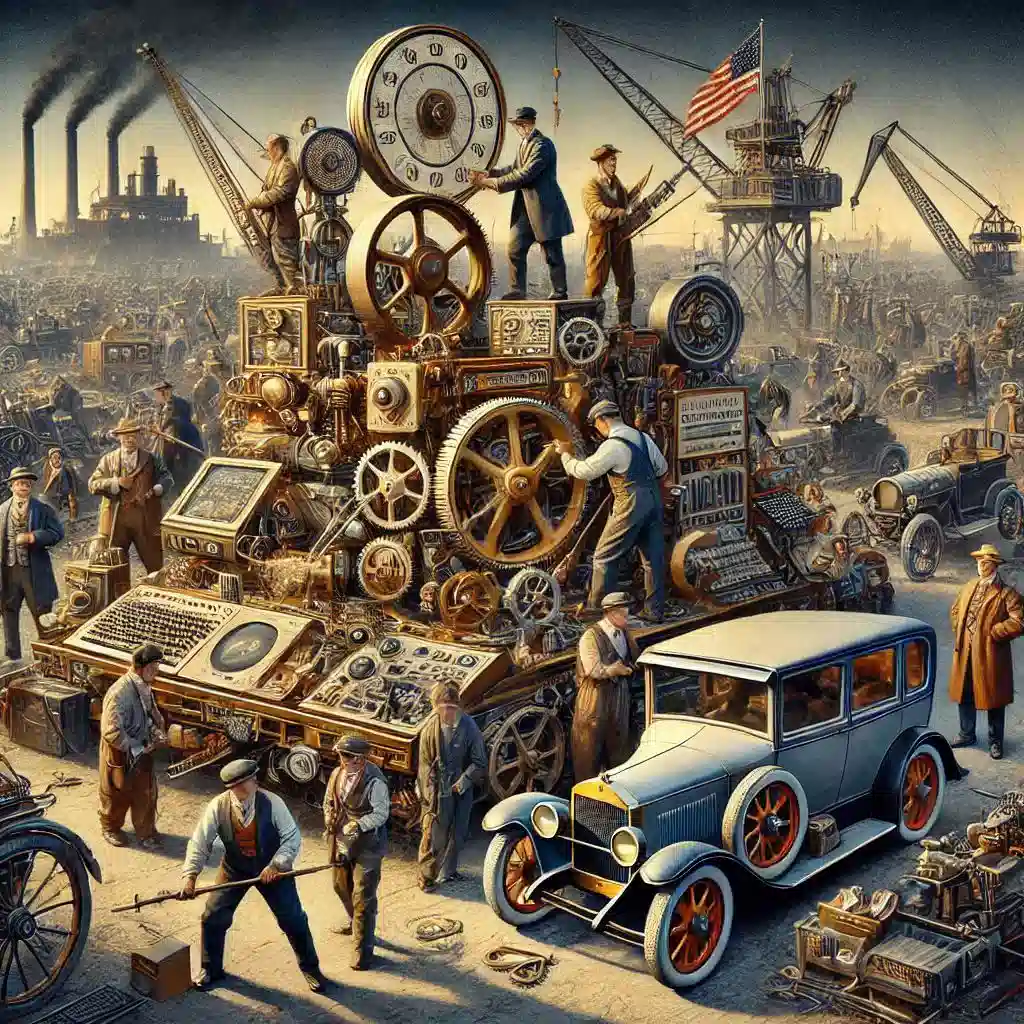

La naissance des grandes entreprises industrielles : une conséquence de la Révolution industrielle

.webp)

La Révolution industrielle a profondément transformé le paysage économique, donnant naissance à de nouvelles structures de production et à des entreprises d’une taille sans précédent. La mécanisation, la concentration des moyens de production et l’émergence de nouveaux marchés ont favorisé l’apparition de grandes entreprises industrielles.

Les compagnies de chemin de fer ont été parmi les premières à atteindre une taille considérable. La construction et l’exploitation de vastes réseaux ferroviaires nécessitaient des investissements colossaux, ce qui a favorisé la concentration des capitaux et la création de grandes sociétés. Ces entreprises ont joué un rôle essentiel dans l’intégration des marchés nationaux et ont contribué à l’essor de l’industrie lourde.

De même, l’industrie textile, l’une des premières à se mécaniser, a vu émerger de grandes entreprises. Ces entreprises ont concentré la production, la distribution et parfois même la culture du coton, créant ainsi de véritables empires industriels.

Ces grandes entreprises ont exercé un pouvoir économique considérable. Elles ont pu imposer leurs conditions aux fournisseurs, aux clients et aux travailleurs. Elles ont également joué un rôle important dans la politique économique et sociale, en influençant les gouvernements et en façonnant les paysages urbains.

La concentration des entreprises a eu des conséquences à la fois positives et négatives. Elle a permis de réaliser des économies d’échelle, d’innover et d’améliorer la productivité. Cependant, elle a également conduit à la formation de monopoles et d’oligopoles, réduisant la concurrence et limitant les choix des consommateurs.

En conclusion, la Révolution industrielle a marqué le début d’une nouvelle ère économique caractérisée par la concentration des capitaux et l’émergence de grandes entreprises. Ces entreprises ont joué un rôle moteur dans la croissance économique, mais elles ont également posé de nouveaux défis en termes de régulation et de répartition des richesses.

Les conditions de travail dans les usines : un revers de la médaille

Si la Révolution industrielle a apporté de nombreux progrès, elle a également engendré des conditions de travail extrêmement difficiles pour les ouvriers. La mécanisation, bien qu’ayant augmenté la productivité, a transformé les usines en lieux souvent insalubres et dangereux.

Les ouvriers, en majorité des femmes et des enfants, étaient soumis à de longues journées de travail, parfois jusqu’à 16 heures par jour. Les salaires étaient faibles, ne permettant souvent pas de subvenir aux besoins de toute une famille. Les machines, mal protégées, étaient à l’origine de nombreux accidents. La poussière, l’humidité et le bruit étaient omniprésents, dégradant la santé des travailleurs.

Ces conditions de travail ont donné lieu à de nombreux mouvements sociaux. Les ouvriers se sont organisés en syndicats pour défendre leurs droits et améliorer leurs conditions de vie. Des grèves ont éclaté, parfois réprimées avec violence. Ces luttes ont progressivement conduit à l’adoption de législations sociales visant à limiter la durée du travail, à améliorer la sécurité dans les usines et à interdire le travail des enfants.

En fait, si la Révolution industrielle a été un moteur de progrès, elle a aussi mis en lumière les inégalités sociales et les injustices liées au monde du travail. Les conditions de travail dans les usines ont été un des aspects les plus sombres de cette période. Les luttes des ouvriers ont été essentielles pour améliorer ces conditions et pour faire reconnaître leurs droits sociaux et à des luttes pour améliorer les conditions de vie et de travail.

Les premières villes industrielles : un essor rapide et tumultueux

La Révolution industrielle a profondément transformé le paysage urbain. La concentration des industries dans certaines régions a entraîné un exode rural massif et une croissance rapide de certaines villes. Ces villes industrielles, nées de la nécessité de rapprocher les usines des sources d’énergie (charbon) et de main-d’œuvre, ont rapidement pris de l’ampleur.

Manchester, en Angleterre, est souvent citée comme l’exemple type de ville industrielle. La mécanisation de l’industrie textile a attiré une population nombreuse, faisant de cette ville un centre industriel majeur. Cependant, cette croissance rapide s’est accompagnée de nombreux problèmes. Le logement était souvent, surpeuplé et insalubre. Les infrastructures étaient débordées, l’eau potable rare et l’assainissement inexistant. La pollution de l’air et de l’eau était considérable, due aux émissions des usines et à la concentration des déchets.

Ces conditions de vie difficiles ont eu de lourdes conséquences sur la santé de la population. Les maladies infectieuses se propageaient rapidement, réduisant l’espérance de vie. Les enfants étaient particulièrement vulnérables, travaillant souvent dans des conditions dangereuses.

L’urbanisation rapide a également entraîné des problèmes sociaux. La mixité sociale était faible, les ouvriers vivant souvent dans des quartiers séparés des bourgeois. Les tensions sociales étaient vives, et les mouvements ouvriers se sont multipliés pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail.

En conclusion, les premières villes industrielles ont connu une croissance rapide et désordonnée, entraînant de nombreux problèmes sociaux et environnementaux. Si elles ont été le moteur de la Révolution industrielle, elles ont également mis en évidence les limites de ce modèle de développement, qui a privilégié la croissance économique au détriment de la qualité de vie.

Les premières formes d’énergie électrique : une révolution énergétique

À la fin du XIXe siècle, l’électricité, longtemps considérée comme une curiosité scientifique, a commencé à transformer en profondeur nos sociétés. Les travaux de pionniers comme Michael Faraday et Nikola Tesla ont jeté les bases de l’électrification, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère industrielle.

Les premières formes d’énergie électrique étaient produites par des dynamos, des machines capables de convertir l’énergie mécanique en énergie électrique. Ces dynamos étaient souvent actionnées par des machines à vapeur, créant ainsi un lien étroit entre la nouvelle énergie électrique et l’ancienne énergie thermique.

Les applications de l’électricité se sont rapidement multipliées. L’éclairage électrique, notamment grâce aux ampoules à incandescence inventées par Thomas Edison, a révolutionné l’éclairage urbain et domestique. Les moteurs électriques ont remplacé les machines à vapeur dans de nombreux domaines, offrant une source d’énergie plus propre et plus flexible.

La distribution de l’électricité a nécessité la construction de vastes réseaux électriques. Le courant continu, défendu par Edison, et le courant alternatif, promu par Tesla, se sont affrontés dans ce que l’on appelle la «Guerre des courants». C’est finalement le courant alternatif, plus efficace pour la transmission sur de longues distances, qui s’est imposé.

L’électrification a eu des conséquences profondes sur la société. Elle a permis de développer de nouvelles industries, comme l’électrométallurgie ou l’électrochimie. Elle a également transformé les modes de vie, en permettant l’électrification des transports, des communications et des appareils ménagers.

La fin du XIXe siècle a donc marqué le début de l’ère électrique. Les premières formes d’énergie électrique, produites par des dynamos et distribuées par des réseaux électriques, ont révolutionné l’industrie, les transports et la vie quotidienne. Ces avancées technologiques ont ouvert la voie à une nouvelle ère de progrès et de développement.

Pour conclure, la Révolution industrielle a été une période de bouleversements profonds, marquée par des avancées technologiques majeures, mais aussi par des défis sociaux et environnementaux. Les inventions de cette époque ont façonné le monde moderne et continuent d’influencer notre quotidien.

IV. LE XXE SIÈCLE : L’ÈRE DES TECHNOLOGIES

.webp)

Le XXe siècle a été marqué par une accélération sans précédent des progrès technologiques, transformant en profondeur nos modes de vie, nos sociétés et notre rapport au monde.

Les communications : une révolution de la transmission de l’information

.webp)

L’histoire des communications est celle d’une évolution constante, visant à réduire les distances et à faciliter l’échange d’informations. Du simple courrier à la transmission de données numériques à la vitesse de la lumière, les moyens de communiquer ont connu une mutation profonde, bouleversant nos sociétés et nos modes de vie.

Le téléphone : un bond en avant dans la communication instantanée

Inventé à la fin du XIXe siècle par Alexander Graham Bell, le téléphone a marqué un tournant majeur dans l’histoire des communications. En permettant de transmettre la voix à distance, il a révolutionné notre manière d’interagir, rendant les échanges plus rapides et plus directs. Progressivement, le téléphone s’est démocratisé, transformant nos foyers et nos entreprises.

La radio et la télévision : la naissance de la culture de masse

La radio et la télévision ont, quant à elles, démocratisé l’accès à l’information et au divertissement. La

La radio et la radio , en diffusant des programmes variés, a permis de rassembler des publics de masse autour d’événements, de musiques et d’informations. La télévision, en ajoutant l’image au son, a encore amplifié cet effet, créant une culture de masse et façonnant les opinions. Ces médias ont joué un rôle essentiel dans la construction de l’identité nationale et dans la diffusion des idées.

Internet : la révolution numérique

Né dans les années 1960 comme un réseau de communication entre chercheurs, Internet a connu une croissance exponentielle, transformant en profondeur nos sociétés. L’avènement du World Wide Web dans les années 1990 a rendu Internet accessible au grand public, donnant naissance à une multitude de services et d’applications.

Aujourd’hui, Internet est au cœur de nos vies. Il nous permet de communiquer instantanément avec des personnes du monde entier, d’accéder à une quantité d’informations inégalée, de réaliser des achats en ligne, de travailler à distance, de se divertir et de créer des communautés virtuelles. Il a profondément modifié nos relations sociales, notre manière de travailler et de consommer.

Les réseaux sociaux : une nouvelle forme de communication

Les réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok, ont émergé au cours des dernières décennies, bouleversant encore davantage nos modes de communication. Ces plateformes permettent de partager des informations, des photos, des vidéos et de rester en contact avec un large cercle de relations. Ils ont donné naissance à une nouvelle forme de journalisme citoyen et ont joué un rôle important dans les mouvements sociaux.

Les enjeux de la révolution numérique

Cette révolution numérique a soulevé de nombreux enjeux. Parmi eux, on peut citer la protection des données personnelles, la lutte contre la désinformation, la fracture numérique, ou encore les questions liées à la surveillance et au contrôle. Il est essentiel de réfléchir à la manière dont nous utilisons ces technologies et de mettre en place des régulations adaptées pour en tirer le meilleur parti tout en minimisant les risques.

Pour conclure, en quelques décennies, les communications ont connu une évolution spectaculaire, passant de la lettre à l’électronique, puis au numérique. Ces transformations ont profondément modifié nos sociétés, en facilitant les échanges, en démocratisant l’accès à l’information et en créant de nouvelles formes de relations sociales. Si ces avancées technologiques offrent de nombreuses opportunités, elles soulèvent également des questions importantes auxquelles il convient de répondre pour construire un avenir numérique plus juste et plus équitable.

Les transports : réduire les distances, conquérir le ciel et l’espace

Les transports ont toujours été au cœur des préoccupations humaines, permettant aux hommes de se déplacer, d’échanger et de conquérir de nouveaux territoires. Au fil des siècles, les moyens de transport ont considérablement évolué, passant de la marche à pied aux engins motorisés les plus sophistiqués.

L’automobile : la révolution de la mobilité individuelle

Apparue à la fin du XIXe siècle, l’automobile a progressivement transformé nos modes de vie. En offrant une grande liberté de mouvement, elle a démocratisé les déplacements individuels et modifié en profondeur les paysages urbains. L’essor de l’automobile a entraîné la construction de vastes réseaux routiers, favorisant l’urbanisation et l’étalement urbain. Cependant, l’utilisation massive de l’automobile a également posé de nombreux problèmes, tels que la congestion routière, la pollution atmosphérique et les accidents de la route.

L’avion : un nouveau moyen de franchir les océans

L’aviation commerciale, née au début du XXe siècle, a révolutionné les transports aériens. En réduisant considérablement les temps de parcours, l’avion a rapproché les continents et favorisé la mondialisation. Le transport aérien a également joué un rôle essentiel dans le développement du tourisme et des échanges commerciaux à l’échelle mondiale. Toutefois, l’aviation civile a un impact environnemental important en raison de ses émissions de gaz à effet de serre.

La fusée : la conquête de l’espace

La conquête spatiale, marquée par la course à l’espace entre les États-Unis et l’URSS pendant la Guerre froide, a ouvert de nouvelles perspectives pour l’exploration spatiale. Les fusées ont permis d’envoyer des hommes sur la Lune, de placer des satellites en orbite et d’explorer les planètes du système solaire. Aujourd’hui, l’exploration spatiale suscite de nouveaux enjeux, tels que la colonisation de Mars, l’exploitation des ressources spatiales et la gestion des débris spatiaux.

Les défis du transport du XXIe siècle

Le XXIe siècle est marqué par de nouveaux défis en matière de transport. La croissance démographique, l’urbanisation et le changement climatique nécessitent de repenser nos modes de transport. Les enjeux sont multiples : réduire l’empreinte environnementale des transports, améliorer la sécurité routière, développer des modes de transport durables et accessibles à tous.

Les nouvelles mobilités

Pour répondre à ces défis, de nouvelles formes de mobilité émergent. Les transports en commun, les vélos, les trottinettes électriques et les voitures électriques sont de plus en plus populaires. Les technologies numériques, telles que les applications de covoiturage et les véhicules autonomes, sont également en plein essor. Ces nouvelles mobilités offrent des alternatives plus respectueuses de l’environnement et plus efficaces pour se déplacer en ville.

En conclusion, les transports ont joué un rôle fondamental dans l’histoire de l’humanité. Ils ont permis de relier les hommes entre eux, de développer les échanges commerciaux et de favoriser la croissance économique. Cependant, ils ont également posé de nombreux défis environnementaux et sociaux. Pour faire face aux enjeux du XXIe siècle, il est nécessaire de développer des modes de transport plus durables et plus intelligents, en tenant compte des besoins des populations et de la préservation de notre planète.

La médecine : des avancées spectaculaires pour la santé

.webp)

L’histoire de la médecine est jalonnée de découvertes majeures qui ont radicalement transformé notre compréhension du corps humain et notre capacité à soigner les maladies. Parmi les avancées les plus marquantes, on peut citer la découverte des antibiotiques et des vaccins, ainsi que le développement de techniques d’imagerie médicale toujours plus sophistiquées.

Les antibiotiques et les vaccins : des boucliers contre les maladies infectieuses

Les antibiotiques, découverts dans les années 1940, ont révolutionné le traitement des infections bactériennes. En tuant ou en inhibant la croissance des bactéries, ces médicaments ont permis de soigner efficacement de nombreuses maladies auparavant mortelles, telles que la pneumonie, la tuberculose ou la méningite.

Parallèlement, les vaccins ont joué un rôle essentiel dans la prévention des maladies infectieuses. En stimulant le système immunitaire, ils permettent à l’organisme de développer une mémoire immunitaire et de lutter efficacement contre les agents pathogènes. Grâce à la vaccination, de nombreuses maladies, comme la variole, la polio ou la rougeole, ont été éradiquées ou considérablement réduites.

L’imagerie médicale : un regard à l’intérieur du corps humain

L’imagerie médicale a également connu des progrès spectaculaires, offrant aux médecins des outils de diagnostic de plus en plus précis. Les rayons X, les premiers à être utilisés, permettent de visualiser les os et certaines parties molles du corps. L’échographie, quant à elle, utilise des ultrasons pour obtenir des images de organes internes, notamment pendant la grossesse.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) et la tomodensitométrie (scanner) ont révolutionné le diagnostic en permettant d’obtenir des images très détaillées des organes et des tissus. Ces techniques non invasives sont utilisées pour détecter et caractériser de nombreuses maladies, telles que les tumeurs, les maladies neurodégénératives ou les maladies cardiovasculaires.

Les défis actuels et les perspectives d’avenir

Malgré ces avancées considérables, la médecine est confrontée à de nouveaux défis. L’émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques constitue une menace sérieuse pour la santé publique. De même, le vieillissement de la population pose de nouveaux problèmes de santé, tels que les maladies chroniques et les maladies neurodégénératives.

Les chercheurs travaillent sans relâche pour développer de nouveaux traitements et de nouvelles technologies. La médecine personnalisée, qui consiste à adapter les traitements à chaque patient en fonction de son profil génétique, est l’une des pistes les plus prometteuses. Les biotechnologies, la nanomédecine et l’intelligence artificielle sont également des domaines de recherche très actifs, qui pourraient révolutionner la médecine dans les années à venir.

En conclusion, les avancées médicales ont considérablement amélioré l’espérance de vie et la qualité de vie. Les antibiotiques, les vaccins et l’imagerie médicale ont joué un rôle essentiel dans cette révolution. Cependant, de nombreux défis restent à relever pour faire face aux maladies émergentes et aux besoins d’une population vieillissante.

L’informatique : de l’ordinateur à l’intelligence artificielle

L’histoire de l’informatique est marquée par une évolution rapide et constante, depuis les premières machines à calculer jusqu’aux ordinateurs puissants et connectés d’aujourd’hui. Cette évolution a profondément transformé nos sociétés et nos modes de vie.

Les premiers ordinateurs : des géants mécaniques

Les premiers ordinateurs, apparus dans les années 1940, étaient d’énormes machines remplissant des salles entières. Composés de milliers de tubes électroniques, ils étaient principalement utilisés pour des calculs scientifiques complexes, comme les prévisions météorologiques ou les simulations nucléaires. Ces machines étaient lentes, peu fiables et très coûteuses, ce qui limitait leur utilisation à quelques institutions de recherche et à l’armée.

La micro-informatique : la démocratisation de l’informatique

Dans les années 1970, la miniaturisation des composants électroniques a permis de créer des ordinateurs de plus en plus petits et puissants. L’invention du microprocesseur, véritable cerveau de l’ordinateur, a été un tournant majeur. Ces progrès technologiques ont donné naissance à la micro-informatique, qui a rendu l’ordinateur accessible au grand public. Les premiers micro-ordinateurs, appelés ordinateurs personnels ou PC, étaient destinés à un usage domestique et professionnel.

L’essor des réseaux et d’Internet

Parallèlement à la miniaturisation des ordinateurs, le développement des réseaux informatiques a permis de relier des machines entre elles, donnant naissance à Internet. Ce réseau mondial a révolutionné la communication, l’accès à l’information et le commerce. L’invention du World Wide Web dans les années 1990 a rendu Internet accessible au grand public, multipliant les usages et les services en ligne.

L’intelligence artificielle : l’ordinateur qui pense

L’intelligence artificielle (IA) est la discipline qui vise à doter les machines de capacités cognitives, telles que l’apprentissage, le raisonnement et la résolution de problèmes. Les progrès réalisés en matière de puissance de calcul et de développement d’algorithmes sophistiqués ont permis de réaliser des avancées spectaculaires dans ce domaine.

L’IA est aujourd’hui présente dans de nombreux domaines de notre vie quotidienne : les assistants vocaux, les voitures autonomes, la reconnaissance d’images, la traduction automatique, etc. L’apprentissage profond, une technique d’apprentissage automatique inspirée du fonctionnement du cerveau humain, a permis de réaliser des progrès significatifs dans la reconnaissance de formes, la compréhension du langage naturel et la génération de contenus créatifs.

Les enjeux de l’intelligence artificielle

L’essor de l’IA soulève de nombreuses questions éthiques et sociétales. Les biais algorithmiques, la protection des données personnelles, la perte d’emplois et la possibilité d’une super intelligence sont autant de sujets de préoccupation. Il est essentiel de développer une intelligence artificielle responsable et éthique, qui soit au service de l’humanité.

En conclusion, l’histoire de l’informatique est celle d’une évolution constante, marquée par des progrès technologiques rapides et des bouleversements sociaux profonds. De l’ordinateur encombrant des années 1940 à l’intelligence artificielle d’aujourd’hui, l’informatique a transformé notre manière de travailler, de communiquer et de vivre. Les défis à venir seront nombreux, mais les perspectives offertes par l’intelligence artificielle sont immenses.

Les technologies clés du XXIe siècle : un monde en constante mutation

.webp)

Le XXIe siècle est marqué par une accélération sans précédent des progrès technologiques. Ces avancées transforment en profondeur nos sociétés, nos économies et nos modes de vie. Parmi les technologies les plus marquantes, on peut citer la révolution numérique, les biotechnologies et les nanotechnologies.

La révolution numérique : un monde interconnecté

Comme nous avons pu le voir, l’essor d’Internet et des technologies numériques a bouleversé tous les aspects de notre existence. La communication est instantanée et mondiale, l’accès à l’information est illimité, et les échanges économiques sont dématérialisés. Les smartphones, les objets connectés et les réseaux sociaux ont profondément modifié nos comportements et nos relations sociales.

L’intelligence artificielle, le big data et le cloud computing sont d’autres technologies clés de cette révolution numérique. L’IA permet aux machines d’apprendre et de prendre des décisions de manière autonome, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines, allant de la santé à l’industrie. Le big data, quant à lui, permet d’analyser de vastes quantités de données pour en extraire des informations précieuses et prendre des décisions éclairées. Le cloud computing offre une infrastructure informatique flexible et évolutive, accessible depuis n’importe où et à tout moment.

Les biotechnologies et le génie génétique : repousser les limites du vivant

Les biotechnologies et le génie génétique offrent des possibilités extraordinaires pour améliorer la santé humaine, développer de nouvelles sources d’énergie et protéger l’environnement. Grâce à ces technologies, il est désormais possible de modifier le génome des organismes vivants, de produire des médicaments innovants et de développer des cultures résistantes aux maladies et aux parasites.

Cependant, ces technologies soulèvent de nombreuses questions éthiques. La modification génétique de l’embryon humain, par exemple, pose des questions sur les limites à ne pas franchir. De même, la création d’organismes génétiquement modifiés suscite des inquiétudes quant à leurs impacts sur la biodiversité et l’environnement.

Les nanotechnologies : un monde à l’échelle de l’infiniment petit

Les nanotechnologies consistent à manipuler la matière à l’échelle atomique et moléculaire. Ces technologies ouvrent des perspectives immenses dans de nombreux domaines, tels que la médecine, l’électronique, les matériaux et l’environnement. Les nanomatériaux, grâce à leurs propriétés uniques, pourraient révolutionner de nombreux secteurs industriels.

En médecine, les nanotechnologies pourraient permettre de développer de nouveaux traitements contre le cancer, de créer des implants cérébraux pour soigner des maladies neurodégénératives ou de concevoir des systèmes de diagnostic plus précis. Dans le domaine de l’énergie, les nanotechnologies pourraient contribuer à développer des matériaux plus efficaces pour les panneaux solaires ou les batteries.

Les défis et les enjeux

Ces technologies clés du XXIe siècle offrent des opportunités considérables, mais elles soulèvent également de nombreux défis. Il est essentiel de développer un cadre réglementaire solide pour encadrer ces technologies et en limiter les risques. La question de l’éthique est également centrale, notamment en ce qui concerne les biotechnologies et l’intelligence artificielle.

En conclusion, les technologies du XXIe siècle sont en train de transformer notre monde à un rythme sans précédent. Il est important de saisir les opportunités offertes par ces technologies tout en étant conscient des défis qu’elles posent. L’avenir de l’humanité dépendra de notre capacité à maîtriser ces technologies et à les utiliser de manière responsable.

En définitive, le XXe siècle a été marqué par une succession de révolutions technologiques qui ont profondément transformé nos sociétés. Ces avancées ont apporté de nombreux bénéfices, mais elles ont également posé de nouveaux défis, notamment en termes d’éthique, d’environnement et de société.

V. LE XXIE SIÈCLE : LES DÉFIS DU FUTUR

Le XXIe siècle est marqué par une accélération sans précédent des changements technologiques, sociaux et environnementaux. Ces transformations soulèvent de nouveaux défis et offrent de nouvelles opportunités.

Les énergies renouvelables : vers un avenir durable

Face aux défis du changement climatique et à l’épuisement des ressources fossiles, les énergies renouvelables s’imposent comme une solution de plus en plus incontournable pour assurer un avenir énergétique durable. Ces sources d’énergie, issues de phénomènes naturels continuellement renouvelés, offrent de nombreux avantages environnementaux, économiques et sociaux.

L’énergie solaire : un rayon de soleil pour l’avenir

L’énergie solaire, convertie en électricité grâce aux panneaux photovoltaïques, est l’une des énergies renouvelables les plus prometteuses. Les progrès technologiques ont considérablement réduit les coûts de production de l’électricité solaire, la rendant de plus en plus compétitive par rapport aux énergies fossiles. Les panneaux solaires peuvent être installés sur les toits des bâtiments, dans les champs ou encore sur des centrales solaires à grande échelle. Cette flexibilité permet de produire de l’électricité à proximité des lieux de consommation, réduisant ainsi les pertes liées au transport.

L’énergie éolienne : un vent de fraîcheur pour la planète

L’énergie éolienne, exploitée grâce à des éoliennes, est une autre source d’énergie renouvelable importante. Les éoliennes transforment l’énergie cinétique du vent en électricité. Les parcs éoliens se multiplient à travers le monde, en mer comme sur terre. L’éolien offshore, en particulier, offre un potentiel de production d’électricité considérable, grâce à des vents plus forts et plus constants.

Autres énergies renouvelables : une diversité de solutions

Outre l’énergie solaire et l’énergie éolienne, de nombreuses autres sources d’énergie renouvelable existent :

La biomasse

Elle provient de la matière organique, telle que le bois, les déchets agricoles ou les résidus forestiers. La biomasse peut être convertie en chaleur, en électricité ou en biocarburants.

La géothermie

Elle exploite la chaleur de l’intérieur de la Terre pour produire de l’électricité ou du chauffage. Cette énergie est particulièrement intéressante dans les régions volcaniques ou à forte activité géothermique.

L’hydroélectricité

Elle utilise l’énergie de l’eau pour produire de l’électricité. Les barrages hydroélectriques sont les installations les plus courantes, mais il existe également des centrales hydroélectriques au fil de l’eau.

Les enjeux et les défis

Si les énergies renouvelables offrent de nombreuses perspectives, leur développement n’est pas sans poser de défis. Parmi les principaux enjeux, on peut citer :

L’intermittence

La production d’électricité à partir des énergies solaire et éolienne est dépendante des conditions météorologiques. Il est donc nécessaire de développer des systèmes de stockage d’énergie efficaces pour assurer une alimentation électrique continue.

Les coûts d’investissement

Le développement des infrastructures nécessaires à la production d’énergie renouvelable nécessite des investissements importants.

L’acceptabilité sociale

L’implantation de parcs éoliens ou de centrales solaires peut susciter des oppositions locales, liées notamment à des questions esthétiques ou environnementales.

Pour conclure, les énergies renouvelables constituent un enjeu majeur pour l’avenir de notre planète. Elles offrent une alternative propre et durable aux énergies fossiles, contribuant ainsi à lutter contre le changement climatique et à préserver l’environnement. Pour accélérer leur développement, il est nécessaire de surmonter les défis technologiques, économiques et sociaux qui se posent.

Les biotechnologies : repousser les limites du vivant

Les biotechnologies, un ensemble de techniques qui utilisent les systèmes biologiques et les organismes vivants pour développer ou créer des produits, ont connu un essor considérable ces dernières décennies. Elles offrent des perspectives prometteuses dans de nombreux domaines, de la santé à l’environnement, mais soulèvent également des questions éthiques complexes.

La médecine personnalisée : une santé sur mesure

Comme nous avons pu le voir plus haut, la médecine personnalisée est l’une des applications les plus prometteuses des biotechnologies. Elle consiste à adapter les traitements à chaque patient, en fonction de son profil génétique et de ses caractéristiques biologiques. Grâce au séquençage du génome humain, il est désormais possible d’identifier les mutations génétiques responsables de nombreuses maladies et de développer des médicaments ciblés. La thérapie génique, qui vise à corriger les défauts génétiques, représente également un espoir pour de nombreuses maladies rares.

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) : un débat complexe

Les organismes génétiquement modifiés sont des organismes dont le matériel génétique a été modifié par l’homme. Ces organismes sont utilisés dans l’agriculture pour créer des plantes résistantes aux maladies, aux insectes ou aux herbicides, mais aussi dans l’industrie pharmaceutique pour produire des protéines thérapeutiques. Les OGM offrent de nombreuses perspectives pour améliorer la production agricole, réduire l’utilisation de pesticides et lutter contre la malnutrition.

Cependant, les OGM soulèvent de vives controverses. Les principales inquiétudes portent sur les risques potentiels pour la santé humaine et l’environnement, tels que la résistance des insectes aux insecticides, la contamination génétique des espèces sauvages ou la dépendance des agriculteurs vis-à-vis des semences transgéniques.

La bio-ingénierie : créer de nouveaux matériaux et produits

La bio-ingénierie consiste à utiliser des systèmes biologiques pour concevoir et fabriquer de nouveaux matériaux et produits. Les bio-matériaux, produits à partir de matières premières biologiques, sont utilisés dans de nombreux domaines, tels que la médecine (prothèses, tissus de remplacement), l’industrie (emballage biodégradable) ou la construction. La bio-ingénierie permet également de produire des molécules complexes, comme des enzymes ou des anticorps, utilisés dans l’industrie pharmaceutique ou dans le diagnostic médical.

Les enjeux éthiques des biotechnologies

Les biotechnologies soulèvent de nombreuses questions éthiques, notamment en ce qui concerne :

La manipulation du vivant

Jusqu’où peut-on aller dans la modification du génome humain et animal ?

Les risques pour la santé et l’environnement

Quels sont les impacts à long terme des OGM et des nanotechnologies sur la santé et l’environnement ?

L’accès aux biotechnologies

Comment garantir un accès équitable à ces technologies et éviter les inégalités ?

Les applications militaires

Comment prévenir les utilisations à des fins militaires des biotechnologies ?

En conclusion, les biotechnologies offrent un potentiel immense pour améliorer la santé humaine, développer de nouvelles sources d’énergie et protéger l’environnement. Cependant, leur développement doit être encadré par une réflexion éthique approfondie et une réglementation rigoureuse. Il est essentiel de trouver un équilibre entre les bénéfices potentiels de ces technologies et les risques qu’elles peuvent engendrer.

La conquête de l’espace : de nouveaux horizons

.webp)

La conquête de l’espace, longtemps reléguée au domaine de la science-fiction, est devenue une réalité tangible. Les avancées technologiques et l’intérêt croissant pour l’exploration spatiale ont ouvert de nouvelles perspectives pour l’humanité.

La colonisation de Mars : un rêve devenu réalité ?

Mars, souvent présentée comme la planète la plus proche de la Terre et la plus susceptible d’abriter la vie, est depuis longtemps une cible privilégiée pour l’exploration spatiale. De nombreux projets ambitieux visent à envoyer des missions habitées sur Mars afin d’établir une base permanente. Les défis sont nombreux : la distance, les radiations, la gravité réduite, la nécessité de produire de l’oxygène et de l’eau sur place... Malgré ces difficultés, les agences spatiales et les entreprises privées investissent massivement dans le développement de technologies permettant de réaliser ce rêve.

La colonisation de Mars pourrait offrir de nombreuses opportunités, telles que la recherche de nouvelles formes de vie, l’exploitation de ressources naturelles et la création de nouvelles colonies humaines. Cependant, elle soulève également des questions éthiques et philosophiques.

Les satellites : les sentinelles de l’espace

Les satellites artificiels jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Ils sont utilisés pour les communications (téléphonie, télévision, internet), la météorologie (prévisions météo), la navigation (GPS), l’observation de la Terre (étude du climat, surveillance des catastrophes naturelles) et bien d’autres applications encore. Les satellites d’observation de la Terre permettent de surveiller l’évolution de notre planète, de détecter les changements climatiques et de gérer les ressources naturelles.

Le tourisme spatial : un nouveau marché ?

Le tourisme spatial, longtemps réservé aux astronautes, pourrait bientôt devenir accessible à un public plus large. Plusieurs entreprises privées proposent déjà des vols suborbitaux permettant aux touristes de ressentir quelques minutes d’apesanteur. À plus long terme, des voyages touristiques vers la Lune ou la Station spatiale internationale pourraient devenir réalité.

Le tourisme spatial offre de nouvelles perspectives pour le développement de l’industrie spatiale, mais il soulève également des questions de sécurité, d’éthique et d’accessibilité.

Les enjeux de la conquête spatiale

La conquête de l’espace présente de nombreux enjeux :

Scientifique

La recherche de nouvelles connaissances sur l’Univers, la découverte de nouvelles planètes habitables, la compréhension de l’origine de la vie.

Economique

Le développement de nouvelles technologies, la création de nouveaux marchés, la sécurisation des ressources naturelles.

Politique

La coopération internationale, la compétition entre les nations, la sécurisation de l’espace.

Éthique

La protection de l’environnement spatial, la gestion des déchets spatiaux, les droits de l’homme dans l’espace.

Pour oncclure, la conquête de l’espace est une aventure passionnante qui ouvre de nouvelles perspectives pour l’humanité. Cependant, elle nécessite une réflexion approfondie sur les enjeux scientifiques, économiques, politiques et éthiques qu’elle soulève. Il est essentiel de développer une approche responsable et durable de l’exploration spatiale.

Les technologies numériques et la société : un monde connecté

L’avènement du numérique a profondément transformé nos sociétés, bouleversant nos modes de vie, de travail et de relation. Les technologies numériques, en constante évolution, façonnent un monde de plus en plus interconnecté et intelligent.

L’intelligence artificielle : un nouveau paradigme

Comme évoqué précédemment, l’intelligence artificielle (IA), qui vise à doter les machines de capacités cognitives, est en train de révolutionner de nombreux secteurs. De la reconnaissance vocale à la conduite autonome, en passant par la médecine prédictive, l’IA ouvre des perspectives immenses. L’apprentissage automatique, le deep learning et les réseaux de neurones artificiels sont les technologies clés qui permettent à l’IA de progresser à un rythme exponentiel. Cependant, l’essor de l’IA soulève de nombreuses questions éthiques, notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles, la responsabilité algorithmique et les risques de déshumanisation.

La réalité virtuelle et augmentée : de nouvelles expériences immersives

La réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA) offrent des expériences immersives qui brouillent les frontières entre le monde réel et le monde virtuel. La RV permet de plonger entièrement dans un environnement simulé, tandis que la RA superpose des informations numériques au monde réel. Ces technologies ont le potentiel de transformer de nombreux secteurs, tels que les jeux vidéo, l’éducation, la formation professionnelle, l’architecture et l’immobilier. La RV et la RA pourraient également révolutionner la manière dont nous interagissons avec les autres et avec notre environnement.

L’internet des objets : un monde connecté à l’infini

L’internet des objets (IoT) désigne l’interconnexion d’objets du quotidien à Internet, leur permettant de communiquer et d’échanger des données. Les thermostats connectés, les enceintes intelligentes, les voitures autonomes et les villes intelligentes sont autant d’exemples d’applications de l’IoT. Cette technologie offre de nombreuses possibilités pour améliorer notre confort, optimiser la gestion de l’énergie, faciliter la surveillance à distance et développer de nouveaux services. Cependant, l’IoT soulève également des questions de sécurité, de confidentialité et d’interopérabilité.

Les villes intelligentes : un avenir durable et connecté

Les villes intelligentes utilisent les technologies de l’information et de la communication pour améliorer la qualité de vie de leurs habitants, optimiser la gestion des ressources et réduire l’impact environnemental. Les capteurs, les réseaux sans fil et les analyses de données permettent de collecter et d’analyser de vastes quantités d’informations sur la ville, afin d’optimiser la circulation, la gestion des déchets, la consommation énergétique et les services publics. Les villes intelligentes sont également un terrain d’expérimentation pour de nouvelles technologies, telles que les véhicules autonomes, l’éclairage intelligent et les bâtiments connectés.

Les défis et les enjeux

L’essor des technologies numériques soulève de nombreux

défis et enjeux :

La fracture numérique

Il est essentiel de garantir un accès équitable aux technologies numériques pour tous, afin de réduire les inégalités sociales et économiques.

La protection des données

La collecte et l’utilisation des données personnelles soulèvent des questions importantes en matière de confidentialité et de sécurité.

L’éthique

Le développement de l’intelligence artificielle et des autres technologies numériques pose des questions éthiques complexes, notamment en ce qui concerne la responsabilité, la transparence et les biais algorithmiques.

L’emploi

L’automatisation de nombreuses tâches pourrait entraîner des pertes d’emplois et transformer le marché du travail.

Pour conclure, les technologies numériques sont en train de transformer en profondeur notre monde. Elles offrent de nombreuses opportunités pour améliorer notre qualité de vie, mais elles soulèvent également des défis importants. Il est essentiel de développer une approche responsable et éthique de ces technologies, en tenant compte de leurs impacts sociaux, économiques et environnementaux.

Les grands défis du XXIe siècle : un monde en mutation

Le XXIe siècle est marqué par des transformations profondes qui bouleversent nos sociétés. Les progrès technologiques, la mondialisation et les changements climatiques sont autant de facteurs qui façonnent notre avenir et posent de nouveaux défis. Parmi les plus pressants, on peut citer la cybersécurité, la bioéthique, le transhumanisme et les inégalités numériques.

La cybersécurité : un enjeu majeur

La multiplication des appareils connectés et l’essor d’Internet ont rendu nos sociétés de plus en plus vulnérables aux cyberattaques. Les pirates informatiques ciblent les entreprises, les gouvernements et les particuliers, dans le but de voler des données sensibles, de perturber les services essentiels ou de mener des opérations de sabotage. La protection des données personnelles, des infrastructures critiques et des systèmes informatiques est devenue un enjeu majeur de sécurité nationale.

La bioéthique : des questions fondamentales

Les avancées fulgurantes des biotechnologies, telles que le génie génétique, la thérapie génique ou la création d’organes artificiels, ouvrent des perspectives immenses pour la médecine et la recherche. Cependant, ces technologies soulèvent de nombreuses questions éthiques. La manipulation du génome humain, par exemple, pose des questions sur les limites à ne pas franchir et sur les risques de créer des inégalités génétiques. De même, la création d’organismes génétiquement modifiés suscite des inquiétudes quant à leurs impacts sur l’environnement et la biodiversité.

Le transhumanisme : l’homme augmenté

Le transhumanisme est un mouvement intellectuel qui explore les possibilités d’améliorer les capacités physiques et mentales de l’être humain grâce aux technologies. Les transhumanistes envisagent un avenir où les humains pourront vivre plus longtemps, être plus intelligents et posséder de nouvelles capacités grâce à des implants cérébraux, des nanotechnologies ou encore la modification génétique. Cependant, ce mouvement soulève de nombreuses questions sur l’identité humaine, la nature de l’homme et les risques de créer une société profondément inégalitaire.

Les inégalités numériques : un fossé qui se creuse