06.60.16.94.01 |E-Mail

Du Papyrus au Parchemin : L'Évolution des Supports d'Écriture

Ce document explore l'histoire et les caractéristiques du papyrus et du parchemin, deux supports d'écriture essentiels de l'Antiquité et du Moyen Âge, avant l'avènement du papier. Découvrez leurs techniques de fabrication, leurs usages et leur héritage.

I. Introduction : Les origines de l'écriture et ses supports

Brève histoire de l'écriture et de son évolution.

L'écriture, invention majeure de l'humanité, a évolué depuis les premières marques rudimentaires jusqu'aux systèmes complexes que nous connaissons aujourd'hui. Des pictogrammes sumériens aux hiéroglyphes égyptiens, en passant par les alphabets phéniciens et grecs, l'écriture a permis de fixer la pensée, de conserver la mémoire et de transmettre le savoir à travers les générations. Cette évolution a été marquée par des innovations constantes, tant dans les signes utilisés que dans les supports sur lesquels ils étaient inscrits. L'écriture a ainsi permis le développement des sociétés, des sciences, des arts et de la littérature.

Importance du support matériel pour la transmission du savoir.

Le support matériel sur lequel l'écriture est apposée joue un rôle essentiel dans la transmission et la conservation du savoir. Des tablettes d'argile aux rouleaux de papyrus, en passant par les parchemins et les codex, chaque support a influencé la forme, le contenu et la diffusion des écrits. La durabilité, la portabilité et le coût du support ont déterminé l'accès au savoir et la pérennité des œuvres. Le choix du support a donc toujours été un enjeu majeur dans l'histoire de l'écriture.

Présentation du papyrus et du parchemin comme supports majeurs avant l'arrivée du papier.

Avant l'invention du papier, deux supports ont dominé le monde antique et médiéval : le papyrus et le parchemin. Le papyrus, fabriqué à partir de la plante du même nom, était largement utilisé en Égypte et dans le bassin méditerranéen. Le parchemin, quant à lui, était fabriqué à partir de peaux animales traitées. Ces deux matériaux ont permis la conservation et la diffusion de textes importants pendant des siècles, jouant un rôle essentiel dans la transmission de la culture et du savoir jusqu'à l'avènement du papier, qui allait révolutionner l'accès à l'information.

II. Le Papyrus : Naissance et développement en Égypte

Étymologie du mot "papyrus".

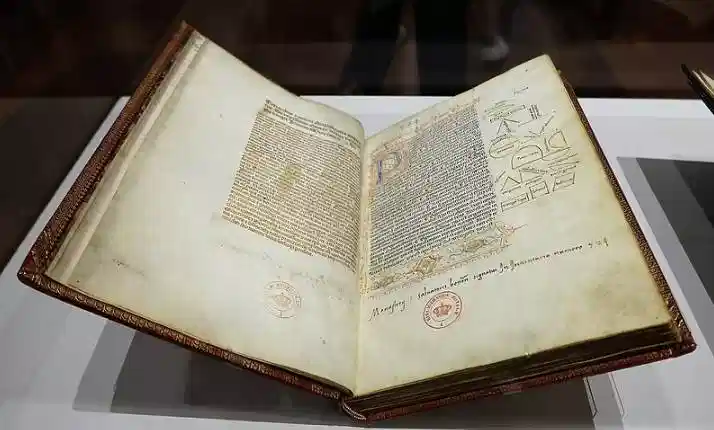

Bycro, CC BY-SA 4.0

Amiens, musée de Picardie, papyrus égyptien datant de la XXe dynastie égyptienne

L'étymologie du mot "papyrus" est incertaine, mais on pense qu'elle provient du grec πάπυρος (pápyros), qui lui-même pourrait être dérivé d'un terme égyptien ancien. Certains linguistes suggèrent une origine liée au terme égyptien pa-en-per-aa, signifiant "ce qui appartient au Pharaon" ou "propriété royale", soulignant ainsi le monopole royal sur la production et le commerce du papyrus en Égypte ancienne. Cette étymologie souligne l'importance économique et politique du papyrus dans l'Égypte antique. Le terme a ensuite été adopté par les Romains sous la forme papyrus, puis s'est diffusé dans les langues européennes.

La plante de papyrus (Cyperus papyrus) : description et habitat.

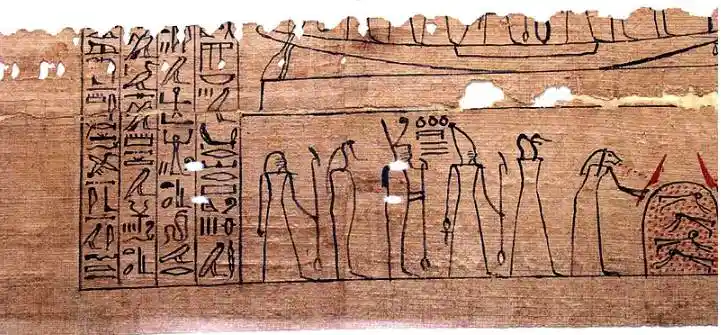

Michael Shade, Public domain, via Wikimedia Commons

Photo de papyrus poussant à l'état sauvage le long des rives du Nil en Ouganda.

Le papyrus (Cyperus papyrus) est une plante aquatique de la famille des Cyperaceae, qui pousse dans les zones humides et les eaux peu profondes, notamment le long du Nil en Égypte. C'est une plante vivace qui peut atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur. Sa tige triangulaire et verte est surmontée d'une ombelle de fines bractées vertes. Les Égyptiens anciens cultivaient intensivement le papyrus pour la fabrication du support d'écriture, mais aussi pour d'autres usages tels que la fabrication de cordes, de sandales et même de petites embarcations. Son importance écologique dans l'écosystème nilotique était également considérable.

Techniques de fabrication du papyrus

Récolte et découpe des tiges.

La fabrication du papyrus commençait par la récolte des tiges. Les Égyptiens sélectionnaient les tiges les plus hautes et les plus droites, les coupant près de la base avec une serpe ou un outil similaire. Une fois récoltées, les tiges étaient transportées jusqu'aux ateliers où elles étaient préparées pour la transformation en feuilles de papyrus. Cette étape de sélection et de récolte était primordiale pour garantir la qualité du produit final.

Assemblage et superposition des bandes.

Après la récolte, la moelle des tiges était extraite en les coupant longitudinalement en fines bandes. Ces bandes étaient ensuite placées côte à côte sur une surface plane et légèrement humidifiée, formant une première couche. Une seconde couche de bandes était superposée perpendiculairement à la première, créant ainsi une structure croisée. L'humidité jouait un rôle essentiel dans ce processus, permettant aux fibres de s'agglomérer lors des étapes suivantes. La précision de cet assemblage déterminait la solidité et l'uniformité de la feuille de papyrus.

Pressage, séchage et lissage.

Une fois les deux couches de bandes superposées, l'ensemble était pressé à l'aide d'une presse ou par des coups de maillet afin d'extraire l'eau et de lier les fibres entre elles. Le papyrus était ensuite mis à sécher au soleil, ce qui renforçait la liaison entre les bandes et lui donnait sa couleur beige caractéristique. Enfin, la surface était lissée à l'aide d'un polissoir en ivoire ou en coquillage pour la rendre apte à l'écriture. Cette dernière étape permettait d'obtenir une surface lisse et uniforme, prête à recevoir l'encre.

Utilisations du papyrus

Support d'écriture pour les textes religieux, littéraires, administratifs et scientifiques.

Le papyrus a été le principal support d'écriture dans l'Égypte antique pendant plus de trois mille ans, et son usage s'est étendu à d'autres civilisations du bassin méditerranéen. Il servait à la rédaction de textes très variés : des textes religieux comme le Livre des Morts, des œuvres littéraires telles que les contes et les poèmes, des documents administratifs comme les registres et les contrats, et des traités scientifiques dans des domaines tels que les mathématiques, la médecine et l'astronomie. La Bibliothèque d'Alexandrie, l'une des plus grandes bibliothèques de l'Antiquité, contenait d'immenses collections de rouleaux de papyrus.

Autres usages (cordes, sandales, embarcations).

Outre son utilisation comme support d'écriture, le papyrus était une ressource polyvalente pour les Égyptiens. Ses fibres étaient utilisées pour fabriquer des cordes, des nattes, des paniers, des sandales et d'autres objets du quotidien. Les tiges de papyrus, assemblées en faisceaux, servaient également à construire de légères embarcations, utilisées pour la navigation sur le Nil. Cette polyvalence du papyrus en faisait une ressource économique et écologique essentielle pour la civilisation égyptienne, bien au-delà de son usage scripturaire.

Diffusion du papyrus dans le monde antique (Égypte, Grèce, Rome).

Bien que son origine et sa production soient étroitement liées à l'Égypte, le papyrus s'est largement diffusé dans le monde antique, notamment en Grèce et à Rome. Dès le VIIe siècle avant J.-C., les Grecs adoptèrent le papyrus comme support d'écriture, facilitant ainsi la diffusion de leur culture et de leurs connaissances. Rome, à son tour, importa massivement le papyrus d'Égypte, l'utilisant pour les documents administratifs, les œuvres littéraires et la correspondance. Cette large diffusion fit de l'Égypte un fournisseur essentiel de papyrus pour tout le bassin méditerranéen pendant des siècles, contribuant à l'essor des échanges commerciaux et culturels.

Avantages et inconvénients du papyrus

Avantages du papyrus : Léger et flexible.

Le papyrus présentait plusieurs avantages qui ont contribué à son large usage dans l'Antiquité. Sa légèreté le rendait facile à transporter et à manipuler, ce qui était particulièrement important pour les échanges commerciaux et la diffusion du savoir. Sa flexibilité permettait de le rouler en volumes (rouleaux de papyrus), ce qui facilitait son stockage et sa consultation. Cette caractéristique a également permis le développement de formats plus longs et continus, adaptés aux textes littéraires et scientifiques. Sa relative facilité de production, une fois la technique maîtrisée, en faisait également un support relativement abordable comparé à d'autres alternatives.

Inconvénients du papyrus : Relativement fragile et sensible à l'humidité.

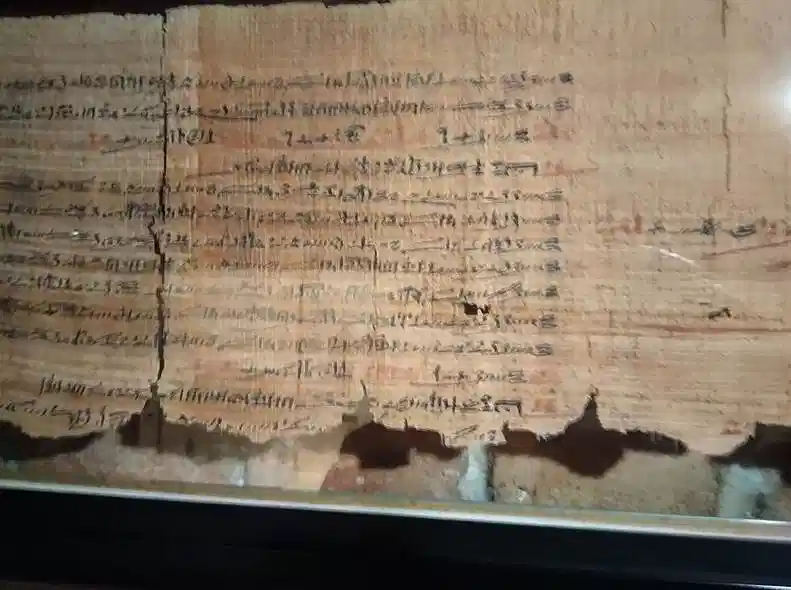

University of Pennsylvania Library [1], Public domain, via Wikimedia Commons

La première page de Matthieu, du papyrus 1, vers 250 après J.-C.

Malgré ses avantages, le papyrus présentait des inconvénients notables. Sa fragilité le rendait vulnérable aux déchirures, aux pliures et aux attaques des insectes. Sa sensibilité à l'humidité constituait un problème majeur dans les régions humides, car l'humidité pouvait entraîner la décomposition du matériau et la perte des textes. Ces contraintes environnementales limitaient sa conservation à long terme, en particulier dans les climats non arides. De plus, sa surface pouvait être irrégulière, ce qui pouvait rendre l'écriture plus difficile et moins précise.

III. Le Parchemin : Une alternative durable

Étymologie du mot "parchemin" (Pergame)

Le mot "parchemin" tire son nom de la ville de Pergame, une cité grecque d'Asie Mineure (actuelle Turquie). Selon la tradition, l'invention ou du moins le développement significatif du parchemin serait survenu à Pergame au IIe siècle avant J.-C., en raison d'une pénurie de papyrus due à un embargo égyptien. Cette légende, bien que peut-être exagérée, souligne l'importance de Pergame dans l'histoire du parchemin. Le terme grec pour parchemin était pergamenē chartē (περγαμηνὴ χάρτη), littéralement "papier de Pergame", qui a ensuite donné le latin pergamena et enfin le français "parchemin".

Les différentes peaux utilisées (mouton, chèvre, veau)

Le parchemin est fabriqué à partir de peaux animales, principalement de mouton, de chèvre et de veau. Chaque type de peau confère au parchemin des caractéristiques spécifiques. Le choix de la peau dépendait de l'usage prévu du parchemin et du niveau de qualité recherché.

Techniques de fabrication du parchemin

Préparation de la peau (trempage, dépilation, raclage)

La fabrication du parchemin débutait par la sélection de la peau animale brute, généralement de mouton, de chèvre ou de veau. La première étape consistait à faire tremper la peau dans un bain de chaux pendant plusieurs jours, afin de faciliter le détachement des poils ou de la laine. Ensuite, la dépilation était effectuée manuellement à l'aide d'un couteau ou d'un instrument tranchant. Après la dépilation, la peau était raclée pour éliminer les restes de chair et les tissus sous-cutanés, ne conservant que le derme. Ce processus demandait une grande habileté pour éviter de perforer la peau.

Tension et séchage

Une fois la peau nettoyée et raclée, elle était tendue sur un cadre en bois appelé "chèvre". Des cordelettes ou des liens permettaient de maintenir la peau tendue et de l'empêcher de se rétracter pendant le séchage. Le parchemin était ensuite mis à sécher à l'air libre, dans un endroit aéré et sec, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Durant cette phase de séchage, le parchemin était régulièrement humidifié et retendu pour obtenir une surface plane et uniforme. La tension et le séchage étaient des étapes capitales pour déterminer la qualité et la finesse du parchemin.

Traitement et lissage

Après le séchage, le parchemin était soumis à plusieurs traitements pour améliorer sa surface et le rendre apte à l'écriture. On utilisait notamment de la pierre ponce pour égaliser les deux faces et éliminer les imperfections. De la craie ou de la poudre de pierre ponce fine pouvait également être appliquée pour blanchir et dégraisser la surface, afin d'améliorer l'adhérence de l'encre. Enfin, le parchemin était lissé à l'aide d'un instrument en bois ou en ivoire. Ces finitions permettaient d'obtenir une surface lisse, uniforme et prête à recevoir l'encre, assurant une bonne qualité d'écriture et de conservation.

Différents types de parchemin (vélin)

Bien que le terme "parchemin" désigne généralement une peau animale préparée pour l'écriture, il existe des distinctions de qualité et de type. Le vélin, considéré comme la variété supérieure de parchemin, est fabriqué à partir de la peau de jeunes animaux, le plus souvent des veaux, et parfois des chevreaux ou des agneaux. Plus précisément, le vélin au sens strict est issu de la peau de veaux mort-nés, appelés "vélots". Cette peau, très fine, offre une surface exceptionnellement lisse, blanche et uniforme, sans les imperfections que l'on peut trouver sur des peaux d'animaux plus âgés. Le vélin était traditionnellement réservé aux manuscrits de luxe, aux ouvrages d'art et aux documents importants, en raison de sa qualité et de son coût plus élevé. Par extension, on utilise parfois le terme "vélin" pour désigner tout parchemin de très haute qualité, même s'il ne provient pas nécessairement d'un veau mort-né.

Utilisations du parchemin

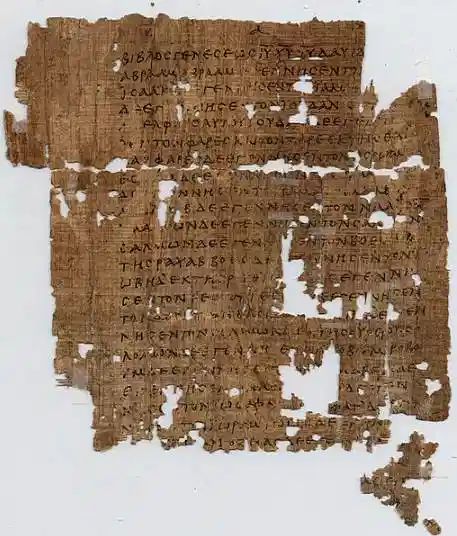

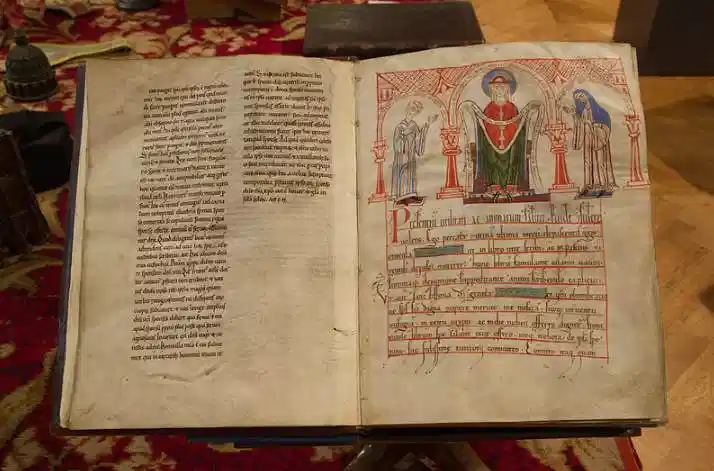

Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Codex Guta-Sintram. Manuscrit sur parchemin 1154.

Support privilégié pour les manuscrits médiévaux (livres, chartes, codex)

Au Moyen Âge, le parchemin est devenu le support d'écriture dominant en Europe, supplantant progressivement le papyrus. Sa durabilité et sa résistance en ont fait un matériau idéal pour la conservation des textes importants. Il était utilisé pour la copie de manuscrits religieux, tels que les Bibles et les Évangéliaires, mais aussi pour les textes littéraires, scientifiques et philosophiques. Le parchemin a également servi de support pour les documents officiels et juridiques, tels que les chartes, les actes notariés et les registres administratifs. L'invention du codex, ancêtre du livre moderne, a favorisé l'utilisation du parchemin, car il permettait de réunir plusieurs feuilles pliées et cousues ensemble, offrant ainsi une plus grande capacité de stockage et une consultation plus aisée que le rouleau de papyrus.

Reliure

Outre son rôle de support d'écriture, le parchemin était également utilisé pour la reliure des livres. Sa robustesse et sa flexibilité en faisaient un matériau de choix pour protéger les pages intérieures et assurer la longévité des ouvrages. Les peaux de parchemin étaient utilisées pour confectionner les plats de reliure, souvent décorés de motifs estampés, dorés ou peints. Le parchemin pouvait également servir à renforcer la couture des cahiers et à réaliser des éléments de décorations intérieures, comme les gardes. Cette utilisation du parchemin dans la reliure a contribué à la transmission et à la conservation des manuscrits précieux à travers les siècles.

Avantages et inconvénients du parchemin

Avantages du parchemin : Plus durable et résistant que le papyrus

Le parchemin offrait une durabilité et une résistance supérieures au papyrus, ce qui en faisait un support d'écriture plus fiable pour la conservation à long terme des textes. Contrairement au papyrus, qui était sensible à l'humidité, aux insectes et aux déchirures, le parchemin était moins vulnérable aux dégradations environnementales et physiques. Sa surface plus résistante permettait également l'écriture sur les deux faces (recto et verso), optimisant ainsi l'utilisation du matériau et réduisant le coût par page. Cette robustesse a contribué à la conservation de nombreux manuscrits médiévaux jusqu'à nos jours.

Inconvénients du parchemin : Plus coûteux et plus long à produire

La fabrication du parchemin était un processus complexe et laborieux, nécessitant plusieurs étapes de préparation de la peau animale. Ce processus, qui incluait le trempage, la dépilation, le raclage, le séchage et le lissage, prenait beaucoup de temps et demandait une main-d'œuvre spécialisée. De plus, la matière première, les peaux animales, était plus coûteuse que le papyrus, fabriqué à partir d'une plante abondante en Égypte. Par conséquent, le parchemin était un support d'écriture plus onéreux que le papyrus, ce qui limitait son usage aux textes importants et aux commanditaires fortunés.

IV. Comparaison entre le Papyrus et le Parchemin

Contexte historique de l'utilisation de chaque support

Le papyrus a été le principal support d'écriture en Égypte pendant plus de trois millénaires, dès le IIIe millénaire avant J.-C., et son usage s'est étendu au monde grec et romain. Son association avec la civilisation égyptienne est forte, et il a joué un rôle important dans la diffusion de leur culture et de leur savoir. Le parchemin a commencé à se développer au IIe siècle avant J.-C., et son utilisation s'est intensifiée à partir du IVe siècle après J.-C., notamment avec l'essor du christianisme et la diffusion du codex. Le parchemin a ainsi dominé le paysage de l'écriture en Europe durant tout le Moyen Âge.

Transition du papyrus au parchemin

La transition du papyrus au parchemin s'est faite progressivement sur plusieurs siècles. Plusieurs facteurs ont contribué à ce changement : la diminution des exportations de papyrus depuis l'Égypte, les avantages du parchemin en termes de durabilité et de maniabilité pour le format codex, et l'essor de l'élevage, qui rendait les peaux animales plus disponibles. Le parchemin s'est imposé comme le support privilégié pour les manuscrits médiévaux, notamment les textes religieux et les ouvrages de luxe. Bien que le papyrus ait continué à être utilisé dans certaines régions et pour certains usages, le parchemin a marqué une étape importante dans l'histoire du livre et de la transmission du savoir.

V. L'héritage du Papyrus et du Parchemin

Influence sur l'évolution de l'écriture et du livre.

Le papyrus et le parchemin ont profondément influencé l'évolution de l'écriture et du livre. Le rouleau de papyrus a longtemps été la forme dominante du livre dans l'Antiquité, influençant la mise en page et les techniques d'écriture. L'adoption du parchemin et l'invention du codex, ont permis une plus grande maniabilité, une meilleure conservation et une consultation plus aisée des textes. Cette transition a marqué une étape déterminante dans l'histoire du livre, ouvrant la voie à la diffusion massive du savoir et à l'évolution des pratiques de lecture et d'écriture.

Conservation des manuscrits anciens sur papyrus et parchemin.

Grâce à leur relative durabilité, de nombreux manuscrits anciens sur papyrus et parchemin ont traversé les siècles, nous parvenant aujourd'hui comme des témoignages précieux du passé. Les conditions de conservation ont joué un rôle capital dans cette préservation : les climats secs, comme celui de l'Égypte, ont favorisé la conservation du papyrus, tandis que le parchemin, plus résistant, a mieux supporté les climats plus humides. Ces manuscrits, conservés dans des bibliothèques, des archives et des musées, constituent une source d'information inestimable pour les historiens, les philologues et les chercheurs.

Techniques de restauration et de conservation.

La conservation et la restauration des manuscrits anciens sur papyrus et parchemin sont des domaines spécialisés qui requièrent des compétences et des techniques spécifiques. Les restaurateurs utilisent des méthodes délicates pour nettoyer, réparer et consolider ces documents fragiles, en tenant compte des spécificités de chaque matériau. Des techniques d'imagerie scientifique, telles que la photographie multispectrale, permettent également d'étudier les textes endommagés ou illisibles, révélant parfois des informations cachées. Ces efforts de conservation permettent de préserver ce patrimoine écrit pour les générations futures.

Importance pour la connaissance de l'histoire et des civilisations anciennes.

Les manuscrits conservés sur papyrus et parchemin sont des sources primaires essentielles pour la connaissance de l'histoire et des civilisations anciennes. Ils nous renseignent sur les langues, les littératures, les religions, les sciences, les institutions et la vie quotidienne des peuples qui les ont produits. Ces documents nous permettent de mieux comprendre le passé, de reconstituer des pans entiers de l'histoire et de préserver la mémoire de l'humanité. L'étude de ces manuscrits continue d'enrichir nos connaissances et de susciter de nouvelles découvertes.

VI. Conclusion : Un passage vers le papier

Récapitulatif des points clés.

Le papyrus, issu de la plante éponyme, a dominé le monde de l'écriture pendant des millénaires, offrant un support léger et flexible, mais fragile. Le parchemin, fabriqué à partir de peaux animales, a ensuite émergé comme une alternative plus durable et résistante, particulièrement adaptée au format codex. Ces deux matériaux ont joué un rôle essentiel dans la transmission du savoir et l'évolution des formes du livre, chacun avec ses avantages et ses inconvénients en termes de coût, de production et de conservation.

Le rôle du papyrus et du parchemin dans l'histoire de l'écriture et du livre.

Le papyrus et le parchemin ont constitué des étapes fondamentales dans l'histoire de l'écriture et du livre. Le papyrus a permis la conservation et la diffusion de la culture égyptienne et des connaissances du monde antique. Le parchemin, quant à lui, a favorisé l'essor du codex et la transmission des textes médiévaux. Ces deux supports ont ainsi façonné les pratiques d'écriture, de lecture et de conservation des textes, jetant les bases de l'évolution ultérieure du livre.

Introduction de l'invention du papier et son impact.

L'invention du papier en Chine, au IIe siècle avant J.-C., puis sa diffusion progressive vers l'Occident, a marqué une véritable révolution dans l'histoire de l'écriture et du livre. Fabriqué à partir de fibres végétales, le papier offrait un support à la fois plus économique, plus facile à produire et plus adapté à l'écriture à l'encre que le papyrus et le parchemin. Son adoption massive a permis une diffusion beaucoup plus large du savoir, contribuant à l'essor de l'imprimerie et à la démocratisation de l'accès à l'information. Le papier a ainsi ouvert une nouvelle ère dans l'histoire de la communication et de la culture.