06.60.16.94.01 |E-Mail

L'histoire de la presse écrite : une évolution constante

Plongez au cœur de l'histoire de la presse écrite, de l'essor des premiers journaux aux défis posés par la révolution numérique. Découvrez comment la presse a façonné l'opinion publique et a évolué au fil des siècles.

I. Des origines à l'invention de l'imprimerie

Avant l'écriture : la transmission orale

Tradition orale

La tradition orale a donné naissance à une incroyable diversité de récits, de mythes et de légendes à travers le monde. Chaque culture a développé ses propres histoires, adaptées à son environnement et à ses croyances. Des épopées homériques aux contes amérindiens, en passant par les légendes celtiques, la tradition orale est une source inépuisable d'inspiration et de créativité.

Rôles des conteurs et des bardes

Les conteurs et les bardes étaient les gardiens de la mémoire collective, transmettant de génération en génération les histoires, les mythes et les légendes d'un peuple. Leurs récits, souvent en vers et accompagnés de musique, renforçaient le sentiment d'appartenance à une communauté et contribuaient à forger une identité collective. En tant qu'artistes, historiens, éducateurs et conseillers spirituels, ils jouaient un rôle essentiel dans la vie sociale et culturelle. Grâce à eux, les connaissances, les croyances et les valeurs étaient transmises de manière vivante, permettant aux communautés de préserver leur patrimoine et de se projeter dans l'avenir.

Les premières traces écrites : des supports variés

Des supports naturels aux matériaux plus élaborés

Les premières écritures humaines ont utilisé des supports naturels et rudimentaires. Nos ancêtres ont gravé des symboles sur des os, des pierres ou des écorces d'arbres pour transmettre des informations simples. Ces supports étaient souvent fragiles et peu pratiques pour une conservation à long terme.

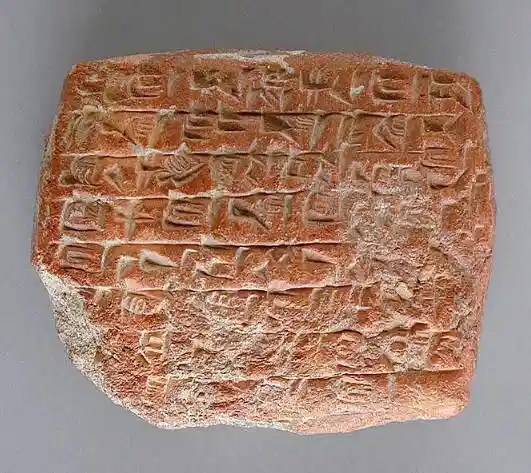

L'invention des tablettes d'argile

Los Angeles County Museum of Art, Public domain, via Wikimedia Commons

Tablette d'argile, écriture cunéiforme

Les Sumériens, une civilisation mésopotamienne, ont révolutionné l'écriture en inventant les tablettes d'argile. Ils utilisaient un stylet pour graver des signes cunéiformes dans l'argile humide, qui était ensuite séchée au soleil pour durcir. Ces tablettes servaient à enregistrer des transactions commerciales, des lois et des récits historiques.

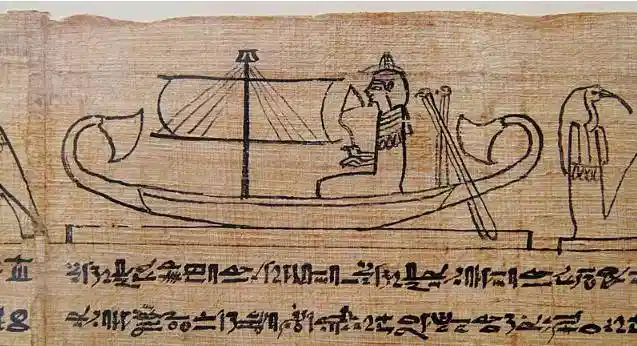

Le papyrus égyptien : un support léger et souple

Les Égyptiens ont développé un support d'écriture à partir du papyrus, une plante aquatique qui pousse le long du Nil. Les tiges de papyrus étaient aplaties et collées ensemble pour former des feuilles. Ce matériau léger et souple était idéal pour l'écriture et a été largement utilisé dans l'Égypte antique.

Le vélin : un support noble et durable

Fabriqué à partir de peaux animales soigneusement préparées, le vélin était un support d'écriture plus coûteux mais également plus durable que le papyrus. Il était souvent utilisé pour les textes importants, comme les manuscrits religieux et les ouvrages scientifiques. Le vélin a été privilégié dans les monastères médiévaux pour la copie de livres.

La multiplication des manuscrits : un processus lent et coûteux

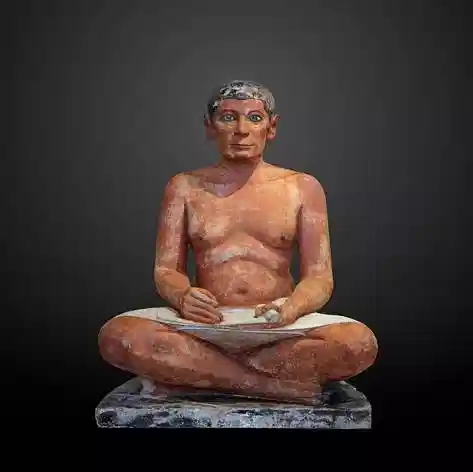

La copie manuscrite : un travail minutieux et répétitif

Avant l'invention de l'imprimerie, la reproduction de textes se faisait entièrement à la main. Des scribes, souvent des moines ou des lettrés, copiaient méticuleusement chaque lettre, chaque mot, chaque phrase. Ce travail était long et fastidieux, nécessitant une grande concentration et une excellente maîtrise de l'écriture. Les erreurs de copie étaient fréquentes, altérant parfois le sens des textes.

Les scriptoria : des ateliers de la copie

Pour répondre à la demande croissante de manuscrits, des ateliers de copie, appelés scriptoria, ont été créés, notamment dans les monastères. Les moines copistes travaillaient dans des conditions souvent difficiles, éclairés à la chandelle, penchés sur leurs pupitres. Ils utilisaient des plumes d'oie, de l'encre et du parchemin.

Les bibliothèques anciennes : des trésors fragiles

Les manuscrits étaient conservés dans des bibliothèques, souvent reliées aux monastères, aux cathédrales ou aux palais royaux. Ces bibliothèques étaient de véritables trésors, mais elles étaient aussi fragiles. Les manuscrits étaient exposés aux risques d'incendie, d'inondation, d'insectes et de l'usure du temps. De nombreux manuscrits ont ainsi été perdus au cours des siècles.

L'impact de l'Église sur la diffusion des textes

La Bible : un texte fondateur

La Bible a été l'un des textes les plus copiés et les plus diffusés au Moyen Âge. Les moines copistes, dans les scriptoria des monastères, ont consacré une grande partie de leur temps à la transcription de ce texte sacré. La Bible a servi de fondement à la culture occidentale, influençant la pensée, la morale et l'art. Sa diffusion a été essentielle à la propagation du christianisme et à la consolidation du pouvoir de l'Église.

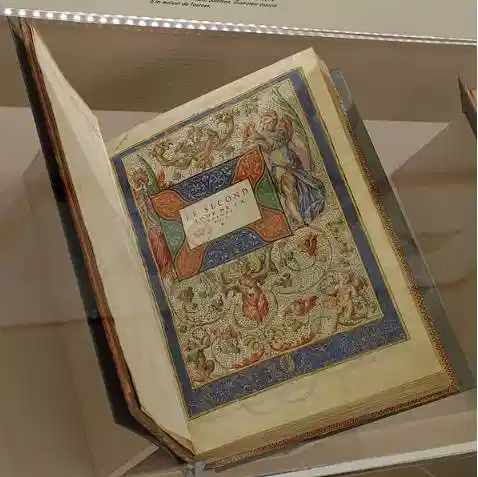

Les manuscrits enluminés : des œuvres d'art religieuses

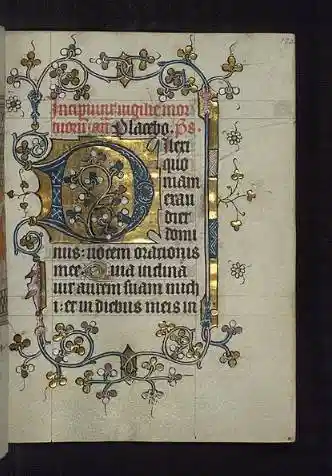

Walters Art Museum Illuminated Manuscripts, CC0, via Wikimedia Commons

Les manuscrits enluminés du Walters Art Museum

Parallèlement à la copie des textes religieux, les moines ont produit de magnifiques manuscrits enluminés. Ces ouvrages étaient ornés de miniatures, d'initiales décorées et de bordures richement illustrées. Les enlumineurs, véritables artistes, utilisaient des couleurs vives et de l'or pour créer des œuvres d'art d'une grande beauté. Ces manuscrits étaient souvent destinés à des commanditaires importants, comme des rois ou des évêques, et témoignent du savoir-faire des artisans du Moyen Âge.

Les limites de la transmission manuscrite

Coût élevé et accessibilité limitée

La production de manuscrits était un processus long et fastidieux, nécessitant des matériaux coûteux comme le parchemin, l'encre et des plumes d'oie. De plus, chaque copie devait être réalisée à la main par un scribe qualifié. Ces facteurs rendaient les livres extrêmement chers, limitant ainsi leur diffusion à une élite lettrée. La plupart des gens n'avaient pas les moyens d'acquérir des livres et devaient se contenter d'en écouter des extraits lors de cérémonies religieuses ou de réunions publiques.

Vulnérabilité des manuscrits

Les manuscrits étaient très fragiles et exposés à de nombreux dangers. Le papier, lorsqu'il existait, était de qualité variable et se détériorait rapidement. Les manuscrits étaient souvent endommagés par les insectes, l'humidité, les incendies ou les guerres. De plus, les erreurs de copie se multipliaient au fil des générations, altérant parfois le sens des textes.

Difficulté de correction et de diffusion

Une fois qu'une erreur s'était glissée dans un manuscrit, il était très difficile de la corriger. Chaque nouvelle copie reprenait les erreurs de la précédente, ce qui entraînait une propagation des inexactitudes. De plus, la diffusion des manuscrits était lente et limitée. Les scribes copiaient les textes à la main, un par un, ce qui rendait difficile la production de grandes quantités d'exemplaires identiques.

En somme, avant l'invention de l'imprimerie, la transmission de l'information était lente, coûteuse et limitée à un cercle restreint de personnes. L'écriture manuscrite, bien que précieuse pour la conservation du savoir, ne permettait pas une diffusion massive des textes. L'invention de l'imprimerie a révolutionné la façon dont nous produisons et consommons l'information, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère.

II. Des origines à l'invention de l'imprimerie

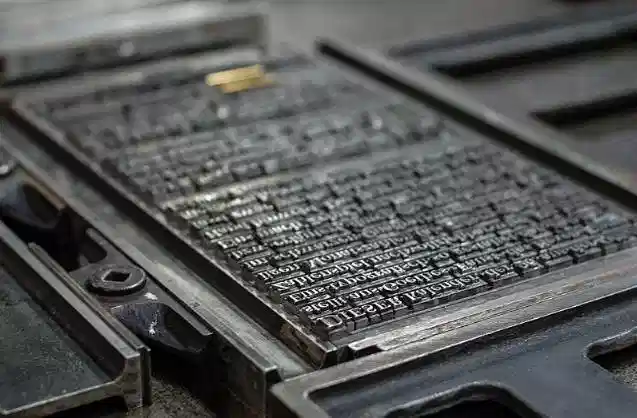

L'invention de Gutenberg : un tournant décisif

C'est Johannes Gutenberg, un orfèvre allemand, qui est généralement crédité de l'invention de l'imprimerie à caractères mobiles vers 1450. Son procédé révolutionnaire consistait à utiliser des caractères en métal coulés dans des moules, qu'il assemblait ensuite pour former des mots et des phrases. Encrés, ces caractères étaient pressés sur du papier pour imprimer un texte. Cette invention a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité en permettant une production de masse de livres et en démocratisant l'accès à la culture.

Cette invention a eu des conséquences considérables :

Accélération de la production de livres

La copie manuscrite, lente et coûteuse, a été supplantée par un procédé mécanisé permettant de produire des milliers d'exemplaires identiques d'un même ouvrage en un temps record..

Baisse des coûts de production

La mécanisation a entraîné une baisse significative du coût des livres, rendant ainsi l'accès à la culture plus démocratique. De plus en plus de personnes ont pu acquérir des livres, favorisant l'alphabétisation et l'élargissement des connaissances.

Diffusion rapide des idées

Les idées nouvelles pouvaient désormais se répandre rapidement à travers toute l'Europe, favorisant les échanges intellectuels et accélérant les progrès scientifiques. La Réforme protestante, par exemple, a largement bénéficié de l'imprimerie pour diffuser ses idées.

Les premières publications : un focus sur le religieux et le scientifique

Les premières publications imprimées concernaient principalement :

La Bible : un pilier de la diffusion de l'imprimerie

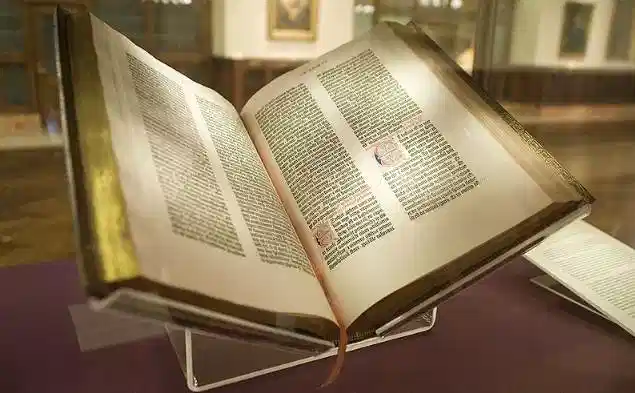

NYC Wanderer (Kevin Eng), CC BY-SA 2.0

La bible de Gutenberg, Bibliothèque publique de New-York

La Bible a été l'une des premières œuvres à bénéficier de l'invention de l'imprimerie. La Bible de Gutenberg, imprimée vers 1455, est considérée comme un chef-d'œuvre de l'imprimerie et a contribué à la diffusion massive de ce texte sacré. La Réforme protestante, qui a mis l'accent sur la lecture individuelle de la Bible, a grandement bénéficié de cette innovation. La multiplication des exemplaires bibliques a permis à un plus grand nombre de fidèles d'accéder directement aux textes sacrés, favorisant ainsi une plus grande indépendance vis-à-vis du clergé.

Les textes religieux : un marché porteur

Les ouvrages théologiques et les prières étaient très demandés à une époque où la religion jouait un rôle central dans la vie des individus. Les monastères, qui étaient souvent équipés d'ateliers d'écriture, ont été parmi les premiers à adopter l'imprimerie pour produire des livres religieux. La diffusion de ces textes a contribué à renforcer l'autorité de l'Église et à diffuser ses enseignements.

Les sciences à l'aube de la modernité

Les scientifiques de la Renaissance ont rapidement compris l'intérêt de l'imprimerie pour diffuser leurs découvertes. Des ouvrages sur l'astronomie, la médecine, les mathématiques et les sciences naturelles ont été imprimés en grand nombre. L'imprimerie a ainsi contribué à la diffusion des idées nouvelles et à l'émergence d'une pensée scientifique moderne. Les scientifiques pouvaient désormais communiquer leurs travaux à un public plus large, favorisant ainsi l'échange d'idées et les progrès de la recherche.

Les impacts de l'imprimerie sur la société

L'invention de l'imprimerie a eu des répercussions profondes sur la société :

Développement de l'éducation et de la culture

L'invention de l'imprimerie a révolutionné le monde de l'éducation. La production de masse de livres à moindre coût a rendu les connaissances accessibles à un public beaucoup plus large. L'alphabétisation s'est répandue, favorisant l'émergence d'une société plus éclairée. Les bibliothèques se sont multipliées, offrant à tous un accès à un vaste corpus de connaissances.

Naissance de la presse écrite et diffusion de l'information

L'imprimerie a rendu possible l'émergence de la presse écrite. Les premiers journaux, diffusant les dernières nouvelles et les opinions de l'époque, ont vu le jour peu après l'invention de Gutenberg. La presse a joué un rôle important dans la formation de l'opinion publique, en permettant une diffusion rapide et large des idées.

Renforcement des idées réformatrices

L'imprimerie a été un outil essentiel pour les réformateurs religieux. Martin Luther, par exemple, a largement utilisé la presse pour diffuser ses idées et contester l'autorité de l'Église catholique. Les Lumières ont également bénéficié de l'imprimerie pour diffuser les idées des philosophes et favoriser les débats d'idées.

Émergence d'une culture écrite diversifiée

L'imprimerie a contribué à l'émergence d'une culture écrite plus large et plus diversifiée. De nouveaux genres littéraires sont apparus, comme le roman et l'essai. La littérature a cessé d'être réservée à une élite et s'est démocratisée.

L'invention de l'imprimerie par Gutenberg a donc marqué un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. En permettant une production rapide et peu coûteuse de livres, elle a révolutionné la diffusion des connaissances, favorisé l'émergence de la presse écrite et contribué à façonner le monde moderne.

III. La presse écrite à l'époque moderne

XVIIe siècle : Les prémices de la presse écrite

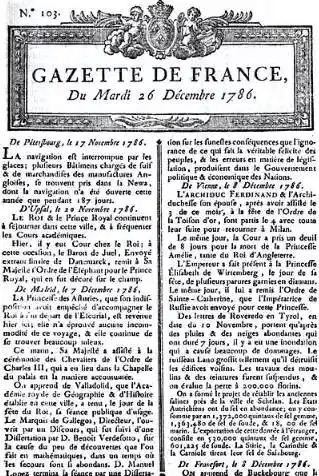

La Gazette de Théophraste Renaudot : un pionnier

La Gazette de Théophraste Renaudot, créée en 1631, est souvent considérée comme le premier journal français. Initialement conçu comme un bulletin d'informations officielles, il s'est rapidement diversifié pour inclure des nouvelles de la vie courante, des annonces commerciales et même des petites annonces. Cette évolution témoigne d'une adaptation aux besoins d'un public de plus en plus large et d'une volonté de rendre l'information plus accessible.

Une presse au service du pouvoir

Les premiers journaux étaient étroitement liés au pouvoir politique. Ils servaient souvent à diffuser les communiqués officiels, à promouvoir les politiques du gouvernement et à influencer l'opinion publique. Les autorités exerçaient une censure stricte sur les contenus publiés, limitant ainsi la liberté de la presse et empêchant toute critique ouverte du pouvoir en place.

Une presse pour une élite cultivée

Les premiers lecteurs de journaux étaient principalement des membres de l'élite sociale et culturelle : nobles, bourgeois, clercs et intellectuels. Ces personnes étaient intéressées par les affaires publiques, la politique, la littérature et les sciences. Les journaux leur permettaient de se tenir informés des événements et de participer aux débats de leur époque.

Une multiplication des titres et une diversification des contenus

Le XVIIIe siècle est marqué par une véritable explosion du nombre de journaux, notamment en France et en Angleterre. Cette croissance est favorisée par l'essor de l'urbanisation, qui crée un public de lecteurs de plus en plus nombreux et diversifiés. Les journaux ne se limitent plus à diffuser des nouvelles officielles, mais abordent également des sujets plus variés comme la littérature, les sciences, les modes de vie et les débats politiques.

La presse au service des Lumières

Les philosophes des Lumières ont rapidement compris l'importance de la presse comme vecteur de diffusion de leurs idées. Des journaux comme le Mercure de France ont joué un rôle essentiel dans la propagation des idées des Encyclopédistes, de Voltaire et de Rousseau. La presse a permis de créer des débats publics, de remettre en question les pouvoirs établis et de diffuser les principes de la raison et de l'égalité.

Un outil de mobilisation politique

La presse a joué un rôle déterminant dans les révolutions américaine et française. Les journaux ont contribué à diffuser les idées révolutionnaires, à mobiliser les masses et à créer un sentiment d'unité nationale. Les pamphlets et les brochures ont été des outils de propagande très efficaces pour dénoncer les injustices et les abus du pouvoir.

XIXe siècle : L'âge d'or de la presse écrite

L'industrialisation de la presse et la diffusion de masse

Le XIXe siècle marque une véritable révolution dans le monde de la presse. Grâce aux progrès de l'industrialisation, la production des journaux s'est mécanisée, permettant d'augmenter considérablement les tirages. Les presses rotatives ont remplacé les presses manuelles, accélérant ainsi la production et réduisant les coûts. Cette mécanisation a rendu les journaux plus accessibles à un public plus large, favorisant une diffusion de masse de l'information.

La naissance de la presse populaire

L'essor de l'industrialisation a été accompagné de l'émergence d'une presse populaire, destinée à un public de lecteurs peu éduqués et en quête de divertissement. Ces journaux à grand tirage proposaient des informations générales, des faits divers sensationnalistes, des romans-feuilletons et des caricatures. Ils ont contribué à démocratiser l'accès à l'information et à former une opinion publique de masse.

La presse comme acteur politique

La presse est devenue un acteur politique majeur au XIXe siècle. Les journaux ont joué un rôle déterminant dans les campagnes électorales, en soutenant les différents candidats et en influençant l'opinion publique. Ils ont également participé aux grands débats politiques de l'époque, comme la question sociale ou la laïcité. La presse a ainsi contribué à façonner les opinions et à orienter les décisions politiques.

XXe siècle : Les défis de la modernité

La concurrence des radios et de la télévision

L'apparition de ces nouveaux médias a entraîné une baisse des ventes de journaux et une mutation de leurs contenus. La presse écrite s'est adaptée en privilégiant l'analyse, l'approfondissement et les enquêtes.

Les guerres mondiales

Les deux guerres mondiales ont profondément marqué la presse, qui a joué un rôle essentiel dans la couverture des événements et la mobilisation de l'opinion publique.

La concentration des médias

Au cours du XXe siècle, on a assisté à une concentration de la propriété des médias, ce qui a soulevé des questions sur la pluralité de l'information et l'indépendance des journalistes.

L'émergence de la presse spécialisée

Pour répondre aux besoins d'un public de plus en plus diversifié, de nombreux journaux spécialisés ont vu le jour (économie, sport, culture, etc.). Par conséquent, l'histoire de la presse écrite est marquée par une évolution constante, liée aux progrès techniques, aux mutations sociales et aux bouleversements politiques.

IV. L'avènement d'Internet et la transformation de la presse écrite

La numérisation de la presse

La naissance des journaux en ligne

Face à l'essor d'Internet, de nombreux journaux traditionnels ont créé des versions numériques de leurs publications. Ces sites web ont permis de proposer une information en temps réel, de mettre à jour les articles en continu et d'enrichir les contenus avec des photos, des vidéos et des infographies. Cette transition vers le numérique a offert aux lecteurs un accès plus rapide et plus facile à l'information, où qu'ils soient et quel que soit le moment.

L'émergence de nouveaux acteurs

Parallèlement à la numérisation des journaux traditionnels, de nombreux médias en ligne purement numériques ont vu le jour. Ces nouveaux acteurs, souvent spécialisés sur des thématiques précises (économie, technologie, culture, etc.), ont proposé des formats innovants et des contenus adaptés aux nouvelles habitudes de consommation des internautes. Les blogs, les podcasts et les vidéos en ligne sont devenus des sources d'information de plus en plus populaires.

La fragmentation du paysage médiatique

L'avènement d'Internet a considérablement fragmenté le paysage médiatique. La multiplication des sources d'information, qu'elles soient professionnelles ou amateurs, a rendu difficile pour les individus de s'y retrouver et de distinguer les informations fiables des fausses informations. Cette fragmentation a également entraîné une personnalisation de la consommation de l'information, chaque internaute pouvant accéder à une information sur mesure grâce aux algorithmes de recommandation.

Les défis de la transition numérique

La gratuité de l'information et les modèles économiques

L'avènement d'Internet a bouleversé les modèles économiques traditionnels de la presse. La gratuité de l'information en ligne a érodé les revenus issus de la vente de journaux et des abonnements. La publicité, autrefois une source de revenus majeure, s'est déplacée vers les géants du numérique comme Google et Facebook, laissant les médias traditionnels en quête de nouveaux modèles économiques.

La concurrence des médias sociaux

Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes privilégiées pour la diffusion de l'information, attirant une large part de l'audience. Leur algorithme personnalise le flux d'informations de chaque utilisateur, créant des "bulles filtrantes" qui peuvent renforcer les opinions préexistantes et limiter l'exposition à des points de vue divergents.

La prolifération de la désinformation

La facilité de publication sur Internet a favorisé la propagation de fausses informations, communément appelées "fake news". Ces contenus trompeurs, souvent diffusés à grande échelle sur les réseaux sociaux, ont ébranlé la crédibilité de tous les médias, y compris la presse traditionnelle. La lutte contre la désinformation est devenue un enjeu majeur pour les journalistes et les plateformes numériques.

Les enjeux économiques et sociaux

La baisse des revenus publicitaires et la concurrence des géants du numérique ont conduit à des restructurations massives dans le secteur de la presse. De nombreux journaux ont été contraints de réduire leurs effectifs, de fermer des bureaux locaux ou de fusionner avec d'autres groupes de presse. Cette situation a des conséquences importantes sur la diversité de l'information et sur la qualité du journalisme.

Les adaptations de la presse écrite

Face à ces défis, la presse écrite a dû s'adapter :

Diversification des modèles économiques

Face à l'érosion des revenus publicitaires traditionnels, la presse écrite a dû innover pour assurer sa pérennité. De nouveaux modèles économiques ont émergé, tels que les abonnements payants pour accéder à des contenus exclusifs, le financement participatif permettant aux lecteurs de soutenir directement les médias qu'ils apprécient, ou encore les partenariats avec les géants du numérique pour développer des offres conjointes. Ces diversifications visent à créer de nouvelles sources de revenus et à garantir l'indépendance éditoriale.

Innovation dans les formats et les contenus

Pour s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation, la presse a investi massivement dans l'innovation. Les formats traditionnels ont été enrichis par des contenus multimédias (photos, vidéos, infographies), tandis que de nouveaux formats ont émergé, tels que les podcasts, les newsletters personnalisées et les formats courts adaptés aux réseaux sociaux. Ces innovations permettent de mieux répondre aux attentes des lecteurs et d'attirer de nouveaux publics.

Renforcement de la vérification des faits

Face à la prolifération des fake news, la presse a renforcé ses dispositifs de vérification des faits. De nombreuses rédactions ont mis en place des équipes spécialisées dans le fact-checking, chargées de vérifier l'exactitude des informations avant leur publication. Cette démarche vise à renforcer la crédibilité de l'information et à lutter contre la désinformation.

Adaptation aux nouvelles technologies

La presse a dû se transformer en profondeur pour s'adapter aux nouvelles technologies. Les rédactions ont investi dans des outils numériques pour la production et la diffusion de leurs contenus. Les sites web ont été optimisés pour une navigation sur tous les supports (ordinateurs, tablettes, smartphones) et les applications mobiles se sont multipliées. Cette adaptation permet à la presse d'être présente là où se trouvent ses lecteurs, à tout moment et en tout lieu.

Les enjeux pour l'avenir de la presse écrite

La survie du modèle économique

La pérennité de la presse écrite est étroitement liée à sa capacité à trouver de nouveaux modèles économiques. Les revenus publicitaires traditionnels ayant diminué, les médias doivent explorer de nouvelles pistes pour assurer leur survie. Les abonnements numériques, le financement participatif et les partenariats avec les géants du numérique sont autant d'options envisagées pour diversifier les sources de revenus.

La lutte contre la désinformation

La prolifération des fake news représente une menace sérieuse pour la crédibilité de la presse. Les journalistes doivent redoubler d'efforts pour vérifier les sources, déconstruire les fausses informations et promouvoir une culture du fact-checking. La transparence et la rigueur sont plus que jamais indispensables pour maintenir la confiance des lecteurs.

La protection de la diversité de l'information

La diversité de l'information est essentielle pour une démocratie saine. Il est important de préserver une presse pluraliste, capable de couvrir l'ensemble des sujets d'intérêt public et de présenter des points de vue variés. La concentration des médias, qui tend à réduire le nombre de voix indépendantes, représente une menace pour cette diversité.

L'adaptation aux nouvelles technologies

Le paysage médiatique est en constante évolution. Les nouvelles technologies offrent de nouvelles opportunités, mais elles posent également de nouveaux défis. La presse doit continuer à investir dans les outils numériques, à développer de nouveaux formats et à s'adapter aux habitudes de consommation des lecteurs. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la personnalisation du contenu sont autant de pistes à explorer pour l'avenir de la presse.

En conclusion, l'avènement d'Internet a profondément transformé le paysage médiatique et a posé de nouveaux défis à la presse écrite. Si cette dernière a dû s'adapter à un environnement en constante évolution, elle reste un acteur essentiel de la démocratie et de la vie culturelle.