06.60.16.94.01 |E-Mail

Le rôle des copistes dans la transmission du savoir

Les copistes ont joué un rôle capital dans la transmission du savoir et de la culture avant l'invention de l'imprimerie. Ils étaient les principaux artisans du livre, reproduisant les textes à la main avec une patience et une minutie considérables. On peut distinguer différentes périodes et contextes où le rôle des copistes a été particulièrement important :

I - Les copistes à travers l'histoire : de l'Antiquité au Moyen Âge

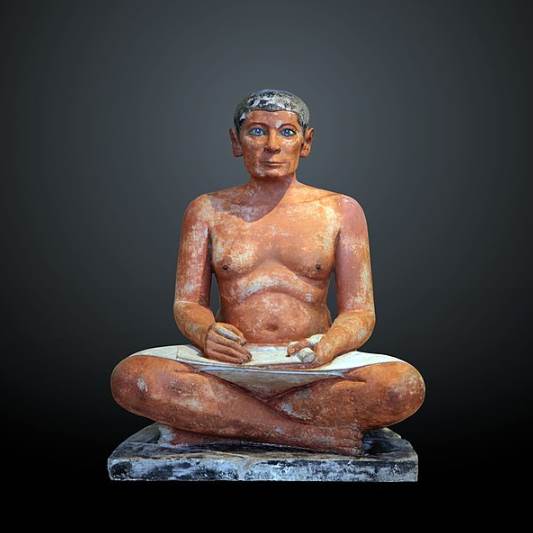

A - Les scribes de l'Antiquité

Dans les civilisations anciennes comme l'Égypte, la Mésopotamie ou la Grèce, les scribes étaient des lettrés chargés de rédiger et de copier des textes administratifs, religieux ou littéraires. Ils utilisaient différents supports comme le papyrus, les tablettes d'argile ou le parchemin. Leur maîtrise de l'écriture et leur connaissance des textes étaient essentielles pour le fonctionnement des sociétés.

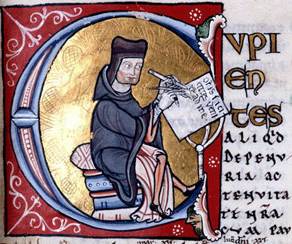

B - Les moines copistes du Moyen Âge

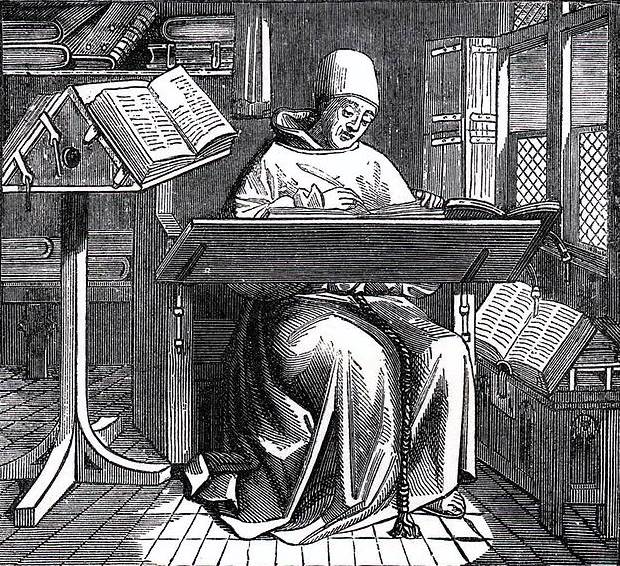

via Wikimedia Commons

Un moine copiste. Enluminure. Extrait de Comment. in Epistulas Pauli, conservé à la Médiathèque du Grand Troyes

Au Moyen Âge, les monastères sont devenus les principaux centres de production de livres. Les moines copistes, souvent dans le scriptorium (une salle dédiée à la copie), reproduisaient les textes religieux, les œuvres classiques et les traités scientifiques. Leur travail était considéré comme une œuvre pieuse. Ils utilisaient le parchemin, une peau d'animal préparée pour l'écriture, et décoraient parfois les manuscrits avec des enluminures (illustrations peintes à la main).

II - Le travail du copiste

Le travail du copiste était long et exigeant. Il nécessitait une grande maîtrise de l'écriture (la calligraphie), une bonne connaissance de la langue (latin, grec ou langue vernaculaire) et une attention constante pour éviter les erreurs. Un seul manuscrit pouvait prendre des mois, voire des années, à réaliser.

A - Préparation du support

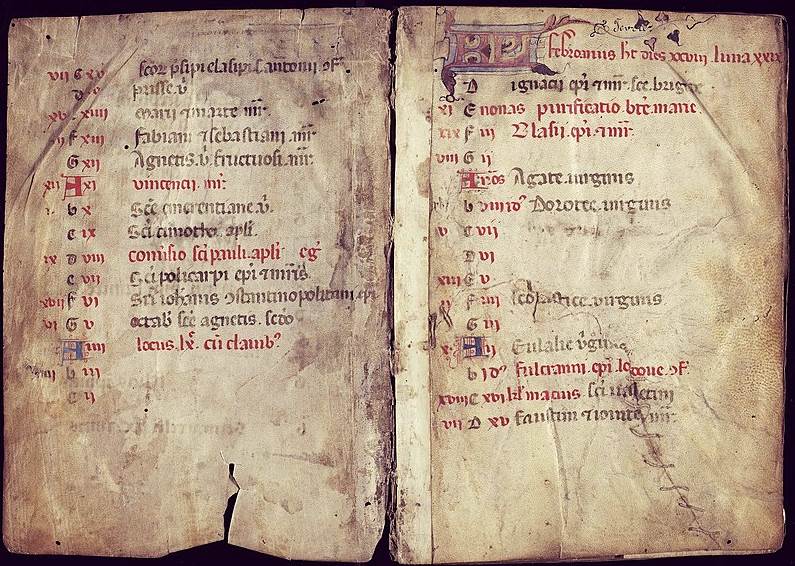

Departmental archives of Hérault, Public domain, via Wikimedia Commons

Parchemin, Clermont-l'Hérault. - Calendrier julien. Leudaire de la juridiction de Clermont

Préparation du parchemin

Le parchemin, peau animale (généralement de veau, de mouton ou de chèvre) préparée spécialement pour l'écriture, était le support le plus courant.

Sa préparation était un processus long et complexe :Trempage

La peau était trempée dans un bain de chaux pour enlever les poils et les restes de chair.

Épilation et grattage

La peau était ensuite épilée et grattée à l'aide d'un instrument tranchant, le lunellum ou couteau à parer, pour obtenir une surface lisse et uniforme.

Ponçage et blanchiment

Enfin, la peau était poncée avec de la pierre ponce et blanchie au blanc de craie pour la rendre apte à recevoir l'encre.

Ce processus pouvait durer plusieurs jours et nécessitait un savoir-faire important. Un parchemin de mauvaise qualité rendait l'écriture difficile et pouvait même se détériorer avec le temps.

Traçage des lignes pour guider l'écriture

Une fois le parchemin prêt, le copiste traçait des lignes horizontales et verticales à l'aide d'une pointe sèche ou d'un plomb. Ces lignes servaient de repères pour assurer la régularité de l'écriture et l'alignement du texte. Différents types de réglures existaient, adaptées aux différents types d'écriture et de manuscrits. Cette étape, appelée réglure, était essentielle pour la présentation finale du livre.

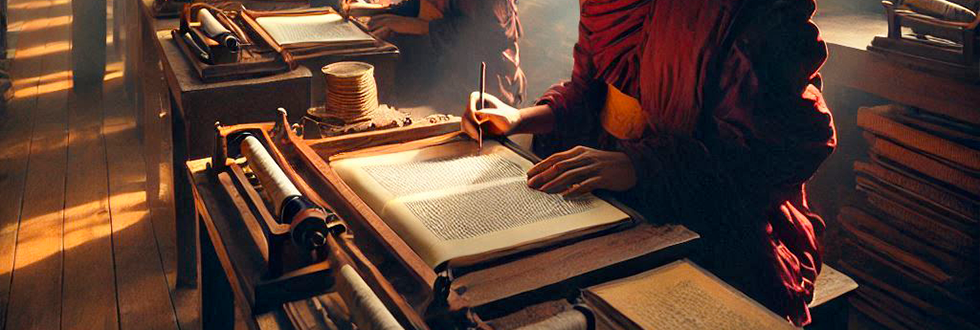

B - Copie du texte

Copie minutieuse du texte à partir d'un modèle (l'exemplar)

Le copiste travaillait à partir d'un manuscrit de référence, appelé exemplar. Il copiait le texte ligne par ligne, avec une grande précision et en respectant scrupuleusement l'orthographe, la ponctuation et la mise en page du modèle.

L'encre

L'encre utilisée était généralement de l'encre noire à base de charbon ou de noix de galle. D'autres couleurs étaient utilisées pour les titres, les initiales et les décorations. La préparation de l'encre était également un processus délicat.

Les outils

Le principal outil du copiste était le calame, un roseau taillé en pointe. Plus tard, la plume d'oie devint plus courante.

Rythme de travail

Le travail de copie était lent et fastidieux. Un copiste expérimenté pouvait copier environ 4 pages par jour, selon la taille de l'écriture et la complexité du texte. Le travail se faisait généralement dans un scriptorium, un atelier dédié à la copie des manuscrits, souvent situé dans un monastère.

Risques d'erreurs : Malgré toute son attention, le copiste pouvait commettre des erreurs : omissions, répétitions, inversions de lettres, etc. Ces erreurs étaient ensuite corrigées lors de la relecture.

C - Relecture et correction

Relecture attentive pour corriger les erreurs éventuelles

Une fois la copie terminée, une relecture attentive était effectuée, souvent par le copiste lui-même, mais parfois par un correcteur spécialisé. Cette relecture permettait de repérer et de corriger les erreurs de copie.

Différents types de corrections

Les corrections pouvaient être apportées de différentes manières :

Grattage

L'encre était grattée avec un grattoir pour effacer l'erreur.

Surcharge

L'erreur était barrée et la correction était écrite au-dessus ou en marge.

Interlinéaire

La correction était écrite entre les lignes.

D - Décoration (parfois)

Ajout d'enluminures, de lettrines ornées, de bordures décoratives

Loraine Furter, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Détail d’un manuscrit de la collection des bibliothèques universitaires de Liège

La décoration n'était pas systématique et dépendait du type de manuscrit et de son commanditaire. Les manuscrits les plus précieux étaient richement décorés d'enluminures, de lettrines ornées et de bordures décoratives.

L'enlumineur

L'enlumineur était un artiste spécialisé dans la décoration des manuscrits. Il utilisait des pigments de couleurs variées, souvent très coûteux (comme le bleu outremer, fabriqué à partir de lapis-lazuli), et parfois de l'or ou de l'argent.

Différentes techniques

Différentes techniques étaient utilisées pour l'enluminure :

peinture à la tempera (à base de jaune d'œuf), application de feuilles d'or, etc.

Valeur ajoutée

La décoration ajoutait une valeur esthétique et symbolique au manuscrit. Elle permettait également de hiérarchiser l'information et de faciliter la lecture.

Le travail du copiste était donc un travail de longue haleine, qui demandait une grande patience, une grande habileté et un grand respect du texte. Grâce à leur travail minutieux, les copistes ont permis la transmission des textes antiques et médiévaux jusqu'à nous.

III - L'impact du travail des copistes

Le travail des copistes, souvent long, fastidieux et méconnu, a pourtant eu un impact absolument fondamental sur la transmission du savoir à travers les siècles. Sans leur labeur patient et méticuleux, une immense partie de notre héritage culturel et intellectuel aurait été irrémédiablement perdue.

A - Conservation des textes :

Sauvegarde du patrimoine antique et médiéval

LAuteur inconnuAuteur inconnu, Domaine public, via Wikimedia Commons

Scriptorium, un moine au travail

L'un des rôles les plus cruciaux des copistes a été la conservation des textes de l'Antiquité grecque et romaine, ainsi que des œuvres du Moyen Âge. À une époque où l'imprimerie n'existait pas, la copie manuelle était le seul moyen de reproduire et de diffuser les livres. Les monastères, en particulier, ont joué un rôle essentiel dans cette conservation, en abritant des scriptoria où les moines copistes travaillaient sans relâche.

Préservation face aux aléas du temps

Les manuscrits originaux étaient fragiles et sujets à la dégradation : usure, incendies, guerres, etc. Les copies réalisées par les copistes ont permis de préserver ces textes des outrages du temps et de les transmettre aux générations futures. Certaines œuvres, dont les originaux ont disparu, ne nous sont parvenues que grâce aux copies réalisées par les copistes médiévaux.

Transmission interculturelle

Les copistes n'ont pas seulement conservé les textes de leur propre culture. Ils ont également traduit et copié des œuvres provenant d'autres cultures, notamment les textes grecs traduits en latin, ce qui a permis la transmission du savoir antique à l'Occident médiéval.

B - Diffusion de la culture

Création de bibliothèques

Grâce au travail des copistes, des bibliothèques ont pu être constituées dans les monastères, les cathédrales et les universités. Ces bibliothèques ont joué un rôle essentiel dans la diffusion de la culture et des idées, en mettant les livres à disposition des érudits et des étudiants.

Circulation des idées

La copie des textes a permis la circulation des idées à travers l'espace et le temps. Les copies étaient échangées entre les monastères et les institutions, ce qui a favorisé les échanges intellectuels et la diffusion du savoir.

Développement de l'écriture

Évolution des formes d'écriture

Le travail des copistes, par la reproduction de textes sur de longues périodes et dans divers lieux, a grandement influencé l'évolution des formes d'écriture. Différents styles ont émergé selon les époques, les régions, les supports (papyrus, parchemin, Papier) et les outils (calame, plume d'oie, plume métallique).

Normalisation et standardisation

Le travail de copie a également contribué à la normalisation et à la standardisation de l'écriture. En copiant les textes, les copistes ont contribué à fixer l'orthographe, la grammaire et la ponctuation.

En conclusion, le travail des copistes a été bien plus qu'une simple reproduction de textes. Il a été un acte de conservation, de diffusion et de création. Grâce à leur patience, leur habileté et leur dévouement, les copistes ont joué un rôle essentiel dans la transmission du savoir et ont contribué à façonner notre héritage culturel. Sans eux, une part immense de notre histoire intellectuelle et artistique aurait été perdue à jamais.

Développement de la calligraphie

Le travail des copistes a également contribué au développement de la calligraphie, l'art de la belle écriture. Certains manuscrits étaient de véritables œuvres d'art, avec des lettrines ornées, des enluminures et une calligraphie d'une grande finesse.

IV - L'arrivée de l'imprimerie et le déclin progressif des copistes

L'invention de l'imprimerie à caractères mobiles par Johannes Gutenberg vers 1450 marque un tournant majeur dans l'histoire du livre et de la diffusion du savoir. Cette innovation technologique a profondément transformé la production des livres et a sonné le glas de l'ère des copistes, même si leur disparition fut progressive et non immédiate.

A - La révolution de Gutenberg

L'imprimerie permettait de composer des textes à partir de caractères mobiles en métal, puis de les reproduire en grand nombre grâce à la presse. Ce procédé était infiniment plus rapide et moins coûteux que la copie manuelle. Là où un copiste pouvait mettre des mois, voire des années, à réaliser un seul livre, l'imprimerie pouvait en produire des centaines en un laps de temps beaucoup plus court.

B - Accessibilité renforcée du livre

La baisse des coûts de production a rendu les livres beaucoup plus accessibles. Ils ne furent plus un luxe réservé à une élite (clergé, noblesse, riches marchands), mais devinrent accessibles à une part croissante de la population, favorisant ainsi l'alphabétisation et la diffusion des idées.

C - Concurrence inévitable

Face à cette nouvelle technologie, le métier de copiste devint rapidement obsolète pour la production de masse de livres. La vitesse, le coût et la reproductibilité offerts par l'imprimerie étaient incomparables. La demande pour les copies manuscrites diminua considérablement.

D - Déclin progressif et non une disparition immédiate

Il est important de souligner que les copistes n'ont pas disparu du jour au lendemain. Leur métier a connu un déclin progressif sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, selon les régions et les types de documents.

E - Maintien d'une activité pour des usages spécifiques

Même après l'invention de l'imprimerie, les copistes ont continué à exercer leur art pour certains types de documents :

Documents administratifs et juridiques

Les documents officiels, les actes notariés, les registres paroissiaux, etc., continuaient souvent à être copiés à la main pour des raisons de fiabilité, de sécurité et de valeur légale. L'écriture manuscrite était considérée comme plus authentique et moins susceptible d'être falsifiée que les impressions.

Documents personnels

Les correspondances privées, les journaux intimes, les notes personnelles, etc., restaient bien sûr manuscrits.

Manuscrit de luxe ou d'art

Pour des commandes spéciales, des bibliophiles ou des personnes fortunées, la réalisation de manuscrits enluminés, véritables œuvres d'art, continua d'être demandée.

Copie de musique

La copie de partitions musicales resta une activité importante pour les copistes jusqu'à l'essor de la gravure musicale.

F -Reconversion des copistes

Certains copistes se sont reconvertis dans des métiers liés à l'imprimerie : correcteurs d'imprimerie, compositeurs typographes, libraires, etc. Ils ont ainsi mis leur connaissance des textes et de l'écriture au service de la nouvelle technologie.

G - Impact culturel

L'imprimerie a non seulement transformé la production du livre, mais a également eu un impact profond sur la culture et la société. Elle a favorisé la diffusion des idées de la Renaissance et de la Réforme, a contribué au développement de la science moderne et a joué un rôle essentiel dans l'essor de l'alphabétisation.

En résumé, l'invention de l'imprimerie a marqué un tournant décisif dans l'histoire du livre et a entraîné le déclin progressif du métier de copiste. Bien que leur disparition n'ait pas été instantanée, l'imprimerie a rendu la copie manuelle obsolète pour la production de masse de livres, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour la diffusion du savoir et le développement de la culture.

V - Les copistes à l'ère moderne : des fonctions spécifiques

L'invention de l'imprimerie a certes profondément transformé le paysage de la production et de la diffusion des textes, mais le métier de copiste n'a pas disparu pour autant. Il s'est adapté et a perduré dans des contextes spécifiques où la copie manuelle ou des techniques apparentées restaient nécessaires ou pertinentes.

A - Dans les imprimeries

Préparation des formes imprimantes

Avant l'automatisation complète des processus d'impression, le copiste pouvait jouer un rôle primordial dans la préparation des formes imprimantes. Il pouvait être chargé de reporter un texte ou une image sur une plaque, notamment pour l'offset (procédé d'impression à plat). Cela impliquait souvent l'utilisation de techniques de report photographique ou manuel.

Retouches sur les films

Dans le domaine de la photogravure, le copiste pouvait effectuer des retouches manuelles sur les films (négatifs ou positifs) utilisés pour la fabrication des plaques d'impression. Ces retouches permettaient d'améliorer la qualité de l'image imprimée en corrigeant les défauts ou en modifiant certains détails.

Travail préparatoire à l'impression

Plus généralement, le terme de copiste pouvait désigner un ouvrier d'imprimerie chargé de tâches préparatoires, comme la mise en page manuelle, le montage des textes, ou la préparation des couleurs.

B - Dans les administrations et les entreprises

Reproduction de documents importants

Dans les administrations, les entreprises et les études notariales, des copistes pouvaient être employés pour reproduire des documents importants, tels que des actes juridiques, des contrats, des registres, des correspondances officielles, etc. La copie manuelle offrait alors une certaine garantie d'authenticité et de conformité à l'original.

Archivage et conservation

La copie pouvait également être utilisée pour l'archivage et la conservation de documents fragiles ou précieux, en créant une copie de sauvegarde.

Avant la généralisation de la photocopie

Avant la démocratisation de la photocopie dans les années 1960-1970, la copie manuelle ou l'utilisation de techniques comme le papier carbone étaient les moyens les plus courants pour reproduire des documents. Le copiste jouait donc un rôle essentiel dans la circulation de l'information au sein des organisations.

C - Dans le domaine artistique

Apprentissage et formation

La copie d'œuvres d'art a toujours été une pratique pédagogique importante dans la formation des artistes. En copiant les œuvres des maîtres, les apprentis apprenaient les techniques, les styles et les compositions.

Création de copies destinées à la vente

Des artistes spécialisés, appelés "copistes", réalisaient des copies d'œuvres d'art célèbres destinées à la vente. Ces copies pouvaient être des reproductions fidèles ou des interprétations plus personnelles. Cette pratique était particulièrement courante pour les portraits ou les paysages.

Restauration d'œuvres d'art

Dans le cadre de la restauration d'œuvres d'art endommagées, le copiste pouvait être amené à reproduire des parties manquantes ou altérées, en se basant sur des documents iconographiques ou sur des parties conservées de l'œuvre originale.

En résumé, le terme "copiste" a évolué au fil du temps. Après l'invention de l'imprimerie, il a désigné des fonctions plus spécifiques, liées aux techniques d'impression, à l'administration, à la conservation des documents et au domaine artistique. Même à l'ère moderne, où les technologies de reproduction sont omniprésentes, la notion de copie, qu'elle soit manuelle ou technique, conserve une certaine pertinence dans des contextes variés.

Conclusion

Les copistes ont joué un rôle absolument fondamental dans l'histoire du livre, de la culture et, par extension, de la civilisation. Leur travail patient, méticuleux et souvent anonyme a permis la transmission du savoir à travers les siècles, façonnant notre héritage intellectuel et culturel.

A - Passeurs de savoir

Avant l'invention de l'imprimerie, les copistes étaient les principaux, voire les seuls, artisans du livre. Ils ont permis la conservation et la diffusion des textes antiques, médiévaux et de la Renaissance, assurant ainsi la continuité du savoir et la transmission des idées. Sans leur dévouement, une part immense de notre patrimoine littéraire, scientifique et philosophique aurait été irrémédiablement perdue.

B - Acteurs de l'évolution de l'écriture

Leur pratique constante de l'écriture a contribué à l'évolution des formes d'écriture, à la normalisation de l'orthographe et à l'essor de la calligraphie. Ils ont ainsi participé à l'histoire même de l'écriture et de la communication écrite.

C - Adaptation et persistance

Bien que leur rôle principal, la copie de masse de livres, ait disparu avec l'invention de l'imprimerie, le terme "copiste" a continué à être utilisé dans des contextes spécifiques, témoignant de l'héritage de ce métier essentiel. Cette persistance montre la capacité d'adaptation du métier face aux évolutions technologiques.

D - Héritage immatériel

Au-delà des textes qu'ils ont copiés, les copistes nous ont légué un héritage immatériel précieux : le sens du détail, la patience, la rigueur, le respect du texte et la conscience de la transmission du savoir. Ces valeurs continuent d'inspirer les métiers du livre et de la culture.

E - Un rôle irremplaçable dans l'histoire

Il est important de souligner que l'imprimerie n'aurait pas pu exister sans le travail préparatoire des copistes. Ce sont eux qui ont conservé et transmis les textes qui ont ensuite été imprimés. Ils ont donc joué un rôle irremplaçable dans la transition vers l'ère de l'imprimé.

En somme, les copistes ont été bien plus que de simples reproducteurs de textes. Ils ont été des gardiens du savoir, des artisans de la culture et des acteurs essentiels de l'histoire du livre. Leur contribution, souvent méconnue, mérite d'être reconnue et valorisée à sa juste mesure. Ils incarnent un lien précieux avec notre passé et nous rappellent l'importance de la transmission du savoir pour l'avenir.